Inhalt der Seite:

Abbildung Mars

Abbildung Kanäle -

doppelt

Abb. Info

Text - infos

Text

Der Zustand der

Gestirne

Die Sterne

Leben der

Sterne, Supernova

Die Planeten

Der Mars

Der Mars als

Lebensraum

Bewohnbarkeit

Allgemein

- - -

Seite

+

Inhalt

mehr geovirtual

[*1]: Friedrich Argelander, deutscher Astronom, 1799 – 1875, arbeitete in Finnland und Deutschland, er bestimmte für tausenden von Sternen ihre Position sowie scheinbare Helligkeit und kartographierte sie, eine sogenannte „Durchmusterung“.

[*2]: Giovanni Schiaparelli (1835 - 1910), italienischer Astronom und Ingenieur, befaßte sich schwerpunkt-mäßig mit Planeten Observationen. Am bekanntesten wurden seine Marskanäle, welche auch von vielen anderen Astronomen bestätigt wurden. Später stellte sich heraus das es sich in den meisten Fällen um optische Täuschungen handelte.

[*3]: Angelo Secchi, 1818 – 1878; italienischer, Jesuit, Astronom und Physiker, Pionier der Spektralanalyse an Gestirnen.

[*4]: Lick Observatorium in Kalifornien wurde 1888 eingeweiht, und war eines der modernsten seiner Zeit. Bis 1897 besaß es das größte Teleskop.

Der Mars als “Lebensraum” wurde bis um 1960 angenommen: Kanäle, Farbveränderungen und sogar der Nachweis von Spektrallinien des Wassers (welche sich später als falsch herausstellten) waren starke Argumente.

Foto/Scan - Digital Bearbeitet: (W.Griem, 2007, 2019); von: M.Neumayr / V.Uhlig (1897) "Der Zustand der Planeten - mit den Marshemisphären und die Verdoppelung der Marskanäle

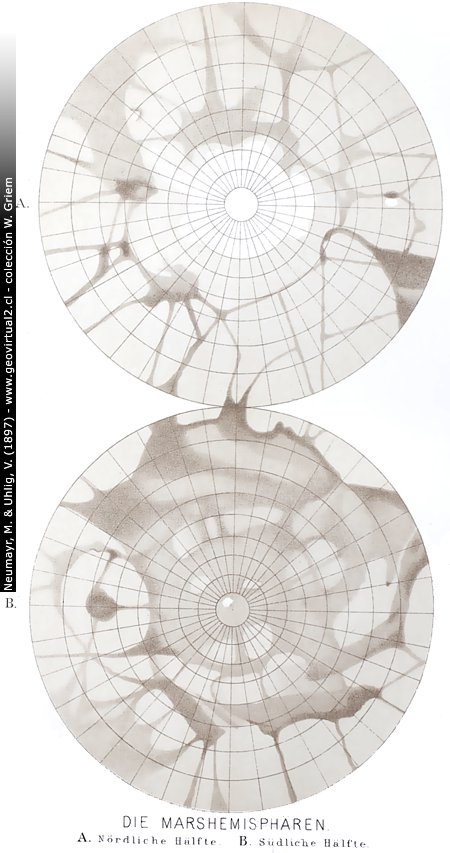

Abb. 65: Die Marshemisphären Zeichnung nach Schiaparelli

Neumayr, M. Uhlig, V. (1897): Erdgeschichte. -

Band 1: 692

Seiten, 378

Abbildungen; Band 2: 700 Seiten, 495 Abbildungen, Verlag Bibliographisches Institut,

Leipzig und Wien.

[Sammlung W. Griem]

Die Abbildungen wurden mit einem HP

Scanjet G3110 mit 600dpi eingescannt, danach mit Corel Draw - Photo

Paint (v. 19) digital bearbeitet. Speziell Filter der

Graustufenverbesserung, Elimination von Flecken sowie Verbesserung der

Schärfe wurden bei der Bildbearbeitung angewandt (W. Griem 2020).

Die Texte wurden mit einer Pentax

Kr-3 II digitalisiert und später mit ABBYY (v.14) verarbeitet und zur

OCR vorbereitet. Frakturschriften wurden mit ABBYY Fine Reader Online in

ASCII umgewandelt; "normale" Schriftarten mit ABBYY Fine Reader Version

14.

Die Texte wurden den heutigen Rechtschreibregeln teilweise angepasst, es

wurden erläuternde und orientierende Zeilen eingefügt (W.Griem, 2020).

Eine Karte der Marshemisphären zeigt die deutliche Überbewertung der sogenannten Marskanäle, heute kann von einer Überinterpretation gesprochen werden. Die Kanäle wurden von anderen Wissenschaftlern bestätigt, und hielten sich bis ungefähr 1960. Die Interpretation der Kanäle als Bauwerke einer Zivilisation wurde von den Wissenschaftlern nicht vorgenommen, dies geschah nur in einigen (zwielichtigen) Pressemitteleilungen .

Text in Deutsch:

Originaltext von Neumayr & Uhlig, 1897:

p.78 im Original - p. 100 in der OCR-Version

Der Zustand der Planeten - Der Mars (eine optimistische

Interpretation....)

Der Zustand der Gestirne.

Die Sterne

Wir dürfen mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, daß in ungefähr

demselben Zustand wie die Sonne sich auch die übrigen gelben Sterne

befinden, zu welchen die Sonne ja auch gerechnet werden muß, und wir

haben hier ein weiteres Stadium in dem Entwickelungsgang kennen gelernt,

welchen die sich abkühlenden Himmelskörper durchlaufen. Einen Schritt

weiter führt uns die Betrachtung der roten und meist veränderlichen

Sterne, welche Secchi als seinen dritten und vierten Typus der Fixsterne

anführt. Wie wir gesehen haben, sind die Spektra dieser Körper durch das

Auftreten breiter dunkler Streifen, der sogenannten Kolonnaden,

charakterisiert und zeigen Eigentümlichkeiten, die auf das Vorhandensein

chemischer Verbindungen in großer Menge Hinweisen. Während auf den

weißen und gelben Sternen die Hitze eine so bedeutende zu sein scheint,

daß chemische Verbindungen nicht existieren können, sondern die Elemente

in freiem Zustand vorhanden sind, muß die Abkühlung auf diesen roten

Gestirnen so weit vorgeschritten sein, daß keine allgemeine

„Dissoziation" der Grundstoffe mehr stattfindet. Zu demselben Schlusse,

zu der Annahme einer niedrigeren Temperatur auf den in Rede stehenden

Weltkörpern, führt uns der Umstand, daß sich unter denselben sehr viele

von veränderlicher Lichtstärke finden. Allerdings können nicht alle

derartigen Schwankungen des Glanzes aus denselben Ursachen, nicht alle

auf Abkühlung zurückgeführt werden. Manche zeigen sehr regelmäßig

periodische Veränderungen, für welche jedenfalls die einfachste und

natürlichste Erklärung die ist, daß sie von einem großen dunkeln

Satelliten begleitet werden, der, in gewissen Perioden vor ihnen

vorübergehend, sie teilweise bedeckt und verfinstert. In anderen Fällen

aber ist die Ansicht offenbar gerechtfertigt, daß wir es mit äußerst

starker Fleckenbildung zu tun haben oder mit schon vollzogener Bildung

von erstarrten Kontinenten in dem Glutmeer flüssigen Materials.

Das Leben der Sterne bis zu einer Supernova:

Daß in diesem Gangs der allmählichen Abkühlung und Verdunkelung sich

bisweilen überaus heftige Katastrophen einstellen, beweisen die

sogenannten neuen oder plötzlich aufleuchtenden Sterne; das bekannteste

Ereignis dieser Art stellte der vielgenannte Stern Tycho Brahes, des

berühmten dänischen Astronomen aus dem 16. Jahrhundert, dar. Tycho

erblickte eines Abends zu seinem größten Erstaunen nahe am Zenith im

Sternbild der Kassiopeia einen hell leuchtenden Fixstern von nie

gesehener Größe. Der merkwürdige Fremdling erschien am 11. November 1572

im hellsten Glanze mit weißem Licht, im Aussehen ganz einem Fixstern

ähnlich, aber weit Heller als irgend einer von diesen und die Venus an

Helligkeit erreichend; allein bald trat eine Verminderung ein, schon im

Dezember desselben Jahres war er nur noch dem Jupiter gleich und im

Februar und März 1573 einem gewöhnlichen Stern erster Größe mit gelber

Farbe. Ende März nahm er rotes Licht an, ähnlich dem des Mars, im April

und Mai sank er zur zweiten Größe herab, im Juli und August zur dritten,

im Oktober und November zur vierten. Der Übergang von der fünften zur

sechsten Größe fand vom Dezember 1573 bis Februar 1574 statt, und später

verschwand der neue Stern, der wieder weiße Farbe angenommen hatte, dem

freien Auge vollständig, nachdem er im ganzen 17 Monate lang sichtbar

gewesen war. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er identisch mit einem

teleskopischen Sternchen zehnter oder elfter Größe, das Argelander [*1]

fast genau an der von Tycho bezeichneten Stelle fand.

Ähnliche Erscheinungen wurden noch mehrmals beobachtet; der sogenannte

Keplersche Stern wurde am 10. Oktober 1604 im Sternbild des

Schlangenträgers entdeckt, er erreichte an Glanz fast die Venus, war

aber im März 1606 selbst für sehr scharfe Augen nicht mehr sichtbar. In

der Nacht des 12. Mar 1866 entdeckten Julius Schmidt in Athen und John

Birmingham in Irland im Sternbild der Nördlichen Krone plötzlich einen

sehr Hellen Stern, der vorher nicht vorhanden war; noch in derselben

Nacht verminderte er seine Lichtstärke und war nach acht Tagen mit dem

bloßen Auge nicht mehr zu erkennen. Genaue Bestimmungen des Ortes

zeigten, daß dieser Stern schon lange von Argelander als der neunten bis

zehnten Größe angehörig verzeichnet war, und mit derselben

Lichtintensität ist er auch heute wieder sichtbar. Ein ähnlicher Fall

wurde im Jahre 1876 von Julius Schmidt im Sternbild des Schwanes

entdeckt. Endlich flammte im August 1885 mitten im Andromeda-Nebel ein

neuer Stern sechster Größe auf, welcher schon im Jahre 1886 zur zwölften

Größe herabgesunken und allmählich gänzlich unsichtbar geworden war.

Wegen der überaus regelmäßigen Abnahme der Lichtstärke hält es Seeliger

für wahrscheinlich, daß eine plötzliche Erwärmung, vielleicht durch den

Einsturz eines dunkeln, festen Gestirns hervorgerufen, die Ursache des

Aufleuchtens war. Man muß daher auch diesen Vorgang als Veranlassung zur

Bildung „neuer" Sterne im Auge behalten.

Die Beobachtungen des Fixsternhimmels zeigen uns keine weiteren Stadien

des Abkühlungsprozesses als die bisher betrachteten; Körper, die noch

geringere Temperatur besitzen als Secchis [*3] dritter und vierter Typus,

brauchen durchaus nicht ganz dunkel zu sein, aber ihr Glanz ist doch zu

gering, um aus jenen unermeßlich fernen Himmelsräumen bis zu uns zu

dringen. Wollen wir weitere Vergleichspunkte finden, so müssen wir in

unserem Planetensystem Umschau halten, dessen Glieder nur im Widerschein

des Sonnenlichts glänzen.

Die Planeten

Für die vier äußeren großen Planeten: Neptun,

Uranus, Saturn und Jupiter, scheint dies allerdings nicht vollständig

richtig zu sein, denn die neueren Untersuchungen machen es in hohem

Grade wahrscheinlich, daß sie neben dem ganz überwiegenden reflektierten

Lichte der Sonne auch in sehr geringen: Maße eigenes Licht ausstrahlen;

dieselben wären demnach noch in einem wenn auch schwach glühenden

Zustand. Ob sie gasförmig, flüssig oder fest seien, läßt sich nicht mit

Bestimmtheit sagen; nur so viel ist sicher, daß ihre Dichtigkeit eine

ziemlich geringe ist. Die Atmosphäre dieser Planeten wurde schon bei der

Besprechung der Spektralanalyse erwähnt, ebenso bereits früher des

bekannten Ringes gedacht, welcher den Saturn umgibt; nur kurz heben wir

die eigentümlichen streifigen Flecke hervor, die einen großen Teil der

Oberfläche des Jupiter bedecken und bisher als Wolkenbildungen gedeutet

wurden, während Barnard auf Grund langjähriger Beobachtungen neuerlich

annimmt, daß sich die Oberfläche in einen: plastischen, teigartig

weichen Zustand befinde. Die Streifen sollen in Wirklichkeit

Farbenveränderungen zuzuschreiben sein, welche durch innere Eruptionen

verursacht werden. Jupiter würde uns, wenn diese Anschauung sich

bestätigen sollte, das Abbild einer alternden, langsam erlöschenden

Sonne darbieten.

Über die zahlreichen Asteroiden ist wenig zu bemerken; an den größten

unter ihnen, besonders an Vesta, sind Spuren einer Atmosphäre entdeckt

worden.

Von um so größerem Interesse sind die Beobachtungen an den Planeten

innerhalb des Gürtels der Asteroiden, oder wenigstens an einen: von

ihnen, an Mars, während Venus und Merkur, deren Bahnen zwischen Sonne

und Erde liegen, nur wenige Daten geliefert haben.

Der Mars:

Mars, der äußerste

unter den vier sonnennahen Planeten, ist von zwei kleinen Monden

begleitet; seine mittlere Entfernung von der Sonne beträgt ungefähr 31

Millionen Meilen, ist also um mehr als die Hälfte größer als die der

Erde, so daß er nicht ganz halb soviel Licht und Wärme von der Sonne

erhält wie diese. Die Bahn ist eine verhältnismäßig sehr exzentrische:

sie nähert sich in der Sonnennähe dem Zentralkörper auf 28 Millionen

Meilen und steht im entgegengesetzten Falle 33 Millionen Meilen von

demselben ab. Der Durchmesser des Mars beträgt 908 Meilen, etwas mehr

als die Hälfte von dem der Erde, seine Oberfläche 3/10, sein Volumen

1/7, seine Masse 1/10 von derjenigen der Erde. Der Umlauf um die Sonne,

das Marsjahr, dauert fast 687 Tage, während die Umdrehung um die eigene

Achse sich auf 24 Stunden, 37 Minuten und 24 Sekunden beläuft.

Untersuchungen über die Beschaffenheit des Mars sind schon vielfach

gemacht worden; namentlich hat Schiaparelli [*2] die günstigen

Bedingungen, welche sich in den Jahren 1877, 1879, 1882 und 1888 boten,

benutzt, um genaue Studien in dieser Richtung zu machen. Wir verdanken

dem Mailänder Astronomen äußerst interessante Aufschlüsse über diesen

merkwürdigen Planeten (vgl. die beigeheftete Tafel „Die

Marshemisphären")

Auf der Oberfläche des Mars findet man hauptsächlich zweierlei

Bestandteile, nämlich hellere, gelbe oder rote und dunklere, eisengraue

oder schwarze Stellen, welche in ihrer Lage und Begrenzung im

allgemeinen keine Veränderungen erleiden. Die ersteren Partien

betrachtet man als Festland, die letzteren als Meer. Bei einem Vergleich

mit der Erde ergibt sich vor allem, daß das Verhältnis vom Meere zum

Festland ein sehr verschiedenes ist, indem das vom Wasser bedeckte Areal

auf den: Mars viel geringer ist als bei uns und kann: die Hälfte der

ganzen Oberfläche einnimmt. Trotzdem gibt es aber keine großen

Kontinente auf dem Mars sondern alles Land besteht aus einer sehr

bedeutenden Anzahl ansehnlicher Inseln, die durch Meereskanäle

voneinander getrennt werden und namentlich um den Äquator und auf der

nördlichen Hemisphäre angehäuft sind, während um den Südpol offeneres

Meer vorhanden ist.

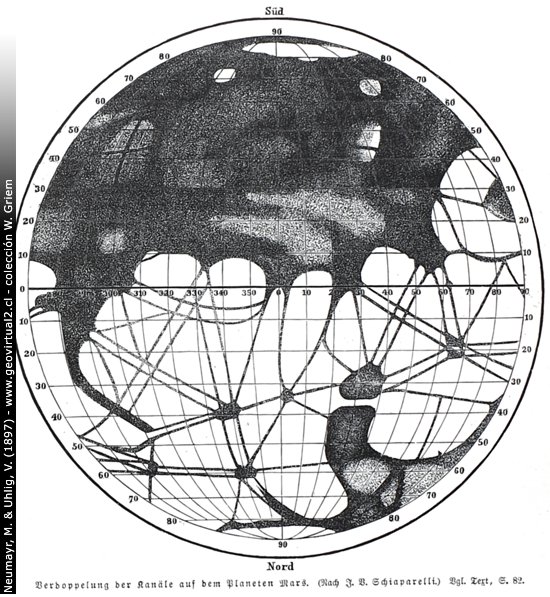

Abb. 66: Die Verdoppelung der Marskanäle - Neumayr & Uhlig

Das Meer zeigt von einer Mars-Opposition zur anderen, ja im Laufs

desselben Jahres merkliche Farbenänderungen; außerdem enthält es Stellen

unbestimmten Charakters, die sich zeitweilig als Festland darstellen,

dann wieder als Meer, und welche man als Untiefen betrachtet. Manche von

den Flächen, die das Meer verläßt, überziehen sich nach Pickering sehr

rasch mit einer grünen Farbe, welche den Eindruck macht, als rühre sie

von einer rasch entwickelten Vegetation her. Das merkwürdigste aber sind

jedenfalls die schon erwähnten Kanäle, von denen sich einige längs einer

Linie ohne jede Unregelmäßigkeit über den vierten Teil des

Planetenumfangs erstrecken. Niemals endet ein Kanal blind, sondern es

stehen alle untereinander oder mit dem freien Meer oder größeren Seen in

Verbindung. Zuweilen wird ein Kanal für längere oder kürzere Zeit

unsichtbar, zu anderen Zeiten kann er das Aussehen eines breiten,

verwaschenen Streifens annehmen. Die seltsamste Veränderung der Kanäle

besteht aber in deren Verdoppelung, die sich zuweilen in wenigen Tagen,

vielleicht Stunden nach einem Umformungsprozeß vollzieht, dessen

Einzelheiten uns noch nicht bekannt sind. Statt der einen ursprünglichen

laufen nun zwei dunkle Linien nebeneinander her (s. Abbildung 65).

Können wir schon die Form der schmalen, langen, schnurgeraden Kanäle

unseren irdischen Erfahrungen schwer anpassen, so läßt uns unsere

Phantasie hinsichtlich der Verdoppelung der Kanäle vollends im Stiche

und wir können uns keine auch nur entfernt befriedigende Vorstellung

über das Wesen und die Bedeutung dieser rätselhaften Erscheinung machen

Außer den gelben und grauen, ihre Gestaltung stets beibehaltenden

Stellen bemerkt man auf dem Mars auch völlig weiße Gebiete, die aber nur

an den Polen von längerer Dauer sind. Die Veränderungen in der

Ausdehnung dieser weißen Flächen stehen in bestimmter Beziehung zu der

in der betreffenden Gegend jeweilig herrschenden Jahreszeit. Diese

letztere können wir genau ermitteln, da die hierauf bezüglichen

Verhältnisse, Lage des Äquators und der Drehungsachse und die

Umschwungsdauer für den Mars bekannt sind. Auf der nördlichen Halbkugel

herrscht ein milder, kurzer, auf der südlichen ein langer, sehr strenger

Winter. Ganz ebenso wie unsere irdischen Polarkalotten wachsen die

weißen Polarflecke des Mars zur Winterszeit, schmelzen dagegen in der

wannen Jahreszeit stark ab. Die nördliche Polarkappe scheint zentrisch

zum Marspol zu liegen, die südliche ist mit ihrem Mittelpunkt etwa 5,4°

oder 340 km vom Südpol entfernt. In der Zeit des Minimums, 3—6 Monate

nach dem Sommersolstiz (dem längsten Tag) ist der Südpol selbst eisfrei.

Zeitweilige Schneefelder finden sich auch entfernter von den Polen,

selbst bis zum Äquator hin, und es wird angegeben, daß sich solche

weiße, unter dem Einfluß der Sonnenbestrahlung meist bald verschwindende

Felder dann einstellen, wenn vorher Wolken und Nebelbildungen über dem

betreffenden Teil der Marsfläche gelagert waren. Wenn wir nun noch

bedenken, daß das Spektroskop in der Marsatmosphäre reichlichen

Wasserdampf, das Teleskop Wolken- und Nebelbildungen nachweist, werden

wir nicht umhin können, den Schluß, daß auf dem Mars auch Meere

vorhanden sein und diese mit den eisengrauen Stellen der Marsoberfläche

zusammenfallen müssen, als wohl begründet anzusehen.

Diesen in die Augen springenden Analogien mit den irdischen

Verhältnissen stehen bemerkenswerte Abweichungen gegenüber. Daß die

großen Kontinente der Erde am Mars durch zahlreiche gedrängte Inseln

ersetzt werden und das Meer eine verhältnismäßig geringe Fläche

einnimmt, wurde schon bemerkt. Es ist noch hinzuzufügen, daß man wegen

der oben erwähnten Untiefen und der großen Veränderlichkeit des

Aussehens des Meeres demselben nur eine geringe Tiefe zuschreibt, und

noch weitere Differenzen ergeben sich, wenn wir das Relief

berücksichtigen: nirgends finden sich Spuren jener energisch

hervortretenden Linien, welche die Erde der Anwesenheit ihrer großen

Kettengebirge verdankt. Vor allem aber erregt unsere Verwunderung die

zuerst von Schiaparelli beobachtete und von den Astronomen der Lick-Sternwarte

[*4]

bestätigte Fülle der topographischen Veränderungen im Festen und

Flüssigen, die sich auf der Marsoberfläche alljährlich und oft in

rascher Folge vollziehen, und für welche wir uns auf der Erde vergeblich

nach einem Vergleichspunkte umsehen.

Der Mars als Lebensraum:

Ehe wir die Betrachtung des Mars verlassen, drängt sich uns noch eine

Frage auf. Wir sehen auf diesem Planeten Wasser und Land, eine

Atmosphäre und klimatische Verhältnisse, ganz ähnlich den irdischen:

existiert nun dort organisches Leben, grünt frischer Pflanzenwuchs, und

regt sich eine tierische Bevölkerung auf dem Mars? Nach dem soeben

Gesagten ist es sehr wahrscheinlich, daß die Möglichkeit hierfür gegeben

ist; ob aber Organismen wirklich vorhanden sind, dafür hat die

Wissenschaft keine bestimmte Antwort. Es widerstrebt uns allerdings,

einen Weltkörper, der für die Aufnahme von Bewohnern geeignet ist, für

wüst und öde halten zu sollen. Wer die Entstehung des Lebens der

direkten Wirkung eines Schöpfers zuschreibt, wird sich nicht denken

können, daß dieser eine Wohnstätte bereite, ohne sie zu bevölkern; wer

die Entstehung der Organismen als Produkt selbständiger Urzeugung

betrachtet, wird nicht verstehen können, warum das Zusammenwirken

derselben Stoffe und Kräfte auf dem Mars nicht dieselbe Wirkung gehabt

haben sollte wie auf der Erde. Wir werden es daher als sehr

wahrscheinlich ansehen, daß unser Nachbarplanet bewohnt sei; einen

Beweis dafür haben wir aber nicht. Dagegen scheint uns die Annahme etwas

gewagt, daß auch die Entwickelung der Organismen mit derjenigen der Erde

so weit übereinstimme, daß man von Tieren und Pflanzen sprechen kann; es

ist im Gegenteil möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß dieselben wegen

einer ganz eigentümlichen Ausbildung in keines unserer Reiche

einzureihen sind. Wenn man sich vollends damit beschäftigt, welche

geistigen Fähigkeiten die mutmaßlichen Menschen des Mars besitzen, unter

welchen Verhältnissen und sozialen Einrichtungen sie leben, wie das wohl

von manchen Seiten geschehen ist, so hören derartige Phantasien auf,

wissenschaftliche Beachtung zu verdienen; sie sind ein artiges Spiel,

das für Jules Verne einen dankbaren Romanstoff liefern mag, aber nicht

mehr.

Die Bewohnbarkeit im Allgemeinen:

Beiläufig sei hier noch die Frage nach der Bewohnbarkeit anderer

Weltkörper kurz erwähnt; es ist dies ein Problem, welches sich

komplizierter darstellt, als es auf den ersten Blick erscheint. Auf der

Erde ist das Leben an das Vorkommen gewisser sehr zusammengesetzter

Verbindungen des Kohlenstoffs mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff

etc. gebunden, vornehmlich an die sogenannten Eiweißstoffe. Diese haben

fast alle die Eigentümlichkeit, bei einer Wärme von 70°C., also noch

ziemlich weit unter der Siedehitze des Wassers, zu gerinnen; es kann

also in der Regel kein Leben existieren, wenn die Temperatur höher ist,

obschon einzelne niedere Tiere bei noch etwas größerer Wärme fortkommen

sollen; ebenso wenig sind die Lebensbedingungen gegeben, wenn die

Temperatur bleibend unter dem Gefrierpunkt verharrt. In dem Ungeheuern

Abstand zwischen der eisigen Kälte des Weltraumes und der furchtbaren

Glut der Sonne und der Sterne ist also nur ein verschwindend kleiner

Spielraum, innerhalb dessen organisches Leben in unserem Sinne möglich

ist. Außerdem müssen Kohlensäure, Wasser, Sauerstoff, Stickstoff in

genügender Menge und in gewissen Verhältnissen vorhanden sein; kurzum,

es bedarf des Zusammentreffens überaus vieler Bedingungen. Alle

Fixsterne mit eigenem Licht sind wegen ihrer hohen Temperatur von

vornherein ausgeschlossen, ebenso die Nebelflecke, während die Kometen

außer den Zeiten ihrer Sonnennähe viel zu wenig Wärme erhalten. Unter

allen uns sichtbaren Himmelskörpern können also nur die Planeten

Organismen enthalten, unter ihnen haben aber wohl Jupiter, Saturn,

Uranus und Neptun eine zu hohe eigene Temperatur; die Asteroiden und

Monde haben teils keine oder nur Spuren einer Atmosphäre, teils sind sie

zu weit von der Sonne entfernt, um von ihr die erforderliche Wärmemenge

zu erhalten. Für Mars und vermutlich auch für Venus, die von der Sonne

etwa doppelt soviel Wärme erhält wie die Erde, dürfen wir die

Möglichkeit der Existenz von Organismen annehmen, während auf dem Merkur

nur kleine Teile der Oberfläche den Bedingungen der Bewohnbarkeit

entsprechen dürften.

Unter der Ungeheuern Menge der uns sichtbaren Himmelskörper sind es also

nur zwei, höchstens drei, welche möglicherweise organisches Leben, wie

wir es auf der Erde kennen, auf ihrer Oberfläche beherbergen. Da aber

vermutlich auch die Fixsterne zum großen Teil von Planeten umgeben sind,

so ist es sehr wohl möglich, daß sich unter diesen eine Menge von

Körpern findet, welche dieselben Bedingungen bieten. Wir haben bisher

angenommen, daß die Existenz des Lebens an das Vorhandensein von

Eiweißstoffen gebunden sei, und haben auch keinen positiven

Anhaltspunkt, davon abzugehen; immerhin aber wäre die Hypothese nicht

absurd, daß unter uns unbekannten Temperaturverhältnissen andere

Grundstoffe dem Eiweiß analoge Verbindungen bilden, welche das Substrat

für verwickelte chemische und physikalische Prozesse abgeben könnten,

jenen ähnlich, die wir an Tieren und Pflanzen beobachten und als „Leben"

bezeichnen. Wiewohl eine solche Vermutung nicht in den Bereich der

Unmöglichkeit gehört, kann sie doch auch keine Grundlage für weitere

Schlüsse abgeben.

[Ende p. 84 / OCR-p.107]

Geschichte der Geowissenschaften

Allgemeine Geologie

español - deutsch

---

Das Universum und Sonnensystem

Olbersches Paradox (Petzholdt, 1840)

Sonnensystems (Petzholdt, 1840)

Die Sonne (Walther, 1908)

Exzentrizität Erdumlaufbahn (Kayser,

1912)

●

Die Gestirne, der Mars (Neumayr 1897)

●

Hemisphären des Mars (Neumayer, 1897)

●

Verdoppelung der Marskanäle (Neumayr, 1897)

Mond-Karte (Schoedler, 1863)

Ringberg, Mond-Krater (Walther,

1908)

Ringkrater,

ebenen Mond (Walther 1908)

Schnitt durch Mondkrater (Kayser 1912)

Oberfläche Mondes (Kayser, 1912)

Meteorit im Anschliff (Fritsch, 1888)

Pallasit, Meteorit (Neumayr & Uhlig, 1897)

Meteorit von Kakova (Neumayr, 1897)

Meteorit (Walther, 1908)

Meteorit, Chondrit (Kayser, 1912)

Meteorit, beidseitig (Kayser, 1912)

Widmanstätten´sche Linien (Kayser,

1912)

Moldavite (Kayser, 1912)

Biografien

der Autoren

M.Neumayr

/ V.Uhlig (1897)

![]()

Neumayr & Uhlig (1897) in der OCR-Version, korrigiert mit Anmerkungen im

Download-Zentrum

Apuntes Geología General

Das Universum - endlich - unbegrenzt

Universum in Expansion

Chemie des Universums

Animation: Impakt!

![]()

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte Allgemeine Geologie

Geschichte Paläontologie

Geschichte der Lagerstättenkunde

Inhalt

Geschichte der Tektonik

Inhalt Bergbau-Geschichte

Biografien

der Autoren

Wörterbuch, Begriffe

Download Zentrum