Inhalt der Seite:

Abbildung

Bild infos

Erläuterungen

Text

- - -

Seite +

Inhalt

mehr geovirtual

Fritsch (1888):

Geologie

7. Hebungen: Einführung

7.1.Fossilien auf dem Festlande

7.2. Geodynamik, Meeresräume

7.3. Geo-Tektonische Theorien

7.4. Erdkern als Ursache

7.5. Kontraktions-Theorie

7.6. Ursachen der Erdwärme

7.6.1: Chemische Vorgänge

7.6.2 Die Schwerkraft

7.7. Plastische Verformung

7.8. Kritik und Diskussion

7.9. Plastisches Verhalten

7.10. Direkter Nachweis

Foto/Scan - Digital bearbeitet: (W. Griem, 2019);

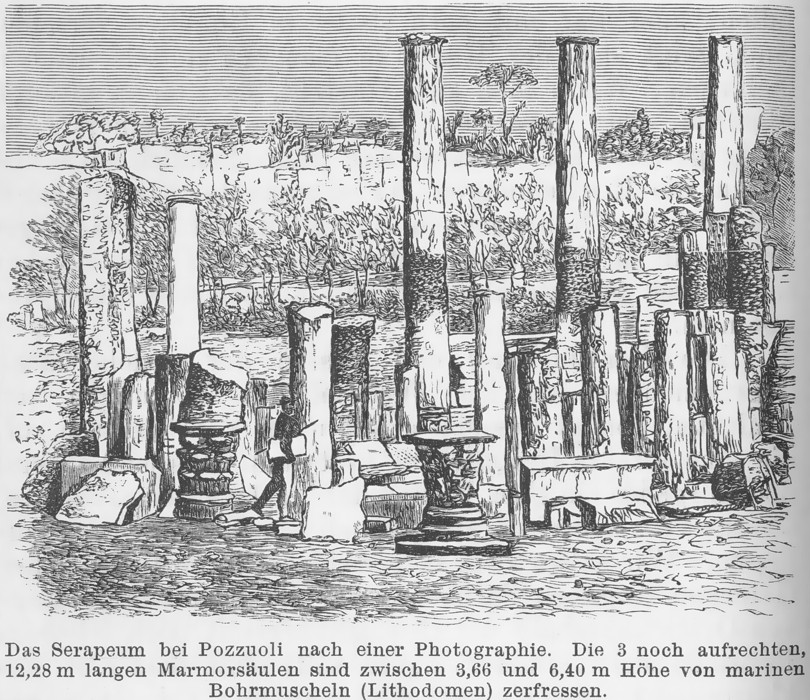

Fritsch, K. (1888) - Abbildung 94, Seite 362; Original-Größe 7 X 9 cm.

Titel: Das Serapeum bei Pozzuoli nach einer Photographie. Die 3 noch

aufrechten, 12,28 m langen Marmorsäulen sin zwischen 3,66 und 6,44 Höhe

von marinen Bohrmuscheln (Lithodomen) zerfressen.

Fritsch, K. (1888): Allgemeine Geologie. - 500 Seiten 102 Abbildungen,

Verlag J. Engelhorn Stuttgart.

[Sammlung W..Griem]

Die Abbildungen wurden mit einem HP

Scanjet G3110 mit 600dpi eingescannt, danach mit Corel Draw - Photo

Paint (v. 19) digital bearbeitet. Speziell Filter der

Graustufenverbesserung, Elimination von Flecken sowie Verbesserung der

Schärfe wurden bei der Bildbearbeitung angewandt (W. Griem 2020).

Die Texte wurden mit einer Pentax

Kr-3 II digitalisiert und später mit ABBYY (v.14) verarbeitet und zur

OCR vorbereitet. Frakturschriften wurden mit ABBYY Fine Reader Online in

ASCII umgewandelt; "normale" Schriftarten mit ABBYY Fine Reader Version

14.

Die Texte wurden den heutigen Rechtschreibregeln teilweise angepasst, es

wurden erläuternde und orientierende Zeilen eingefügt (W. Griem, 2020).

Informationen

Karl von Fritsch (1888): Die Säulen von Pozzuoli - dürfen

natürlich nicht fehlen. Sie beweisen Hebungen der Erdkruste - die

damalige Kontraktions-Hypothese konnte natürlich Senkungen besser

erklären.

Fritsch diskutiert sehr ausführlich die tektonischen Bewegungen der

Erdkruste, und erläutert die möglichen Hypothesen, aber auch die

Limitationen damaliger wissenschaftlicher Argumentationen.

Das Serapeum bei Pozzuoli nach einer Photographie.

Die 3 noch aufrechten, 12,28 m langen Marmorsäulen sind zwischen 3,66

und 6,40 m Höhe von marinen Bohrmuscheln (Lithodomen) zerfressen.

Original Text von

Fritsch 1888; p. 348

7. Hebungen und Senkungen der Erdoberfläche.

Kommen bei den eben besprochenen Erosionswirkungen Verschiebungen

einzelner Teile der Erdoberfläche meist auf eng begrenztem Raume vor, so

sehen wir bei der Betrachtung des Gebirgsbaues und bei dem näheren

Studium des Materials, aus welchem unsere Erdrinde zusammengesetzt ist,

die Spuren sehr viel größerer Bewegungen, die auf ungleich größere Räume

sich ausdehnen. Wir verweisen in Bezug auf die Anordnung des Materials

auf den geotektonischen Abschnitt, in welchem der Bau mancher Partieen

unserer Erdrinde in seinen Grundzügen dargestellt wurde. Steil

aufgerichtet stehende, ursprünglich aber horizontal abgelagerte

Schichten, auch Verwerfungen, welche die Teile ursprünglich

zusammengehöriger Gesteinskörper auseinandergerissen haben, sind danach

allgemein verbreitet.

1.Fossilien auf dem Festlande:

Im späteren Abschnitte, der die historische Geologie behandelt, wird

besprochen werden, dass an den meisten Stellen der Erdoberfläche

Reste von Meerestieren so häufig gefunden werden, dass man eine frühere

Meeresbedeckung mit Recht überall anzunehmen hat. Es gibt nur

wenige Gegenden, für welche man zweifelhaft sein könnte, ob dort jemals

Meeresgrund gewesen wäre. Fasst man den Bau größerer Landschaften ins

Auge, so ergibt sich unter anderem, dass die großen granitischen und

Gneis-gebirge, wie wir sie in Brasilien, im südlichen Teile Indiens, in

Skandinavien etc. vor uns sehen, und dass auch die kleineren

granitischen Massen, z. B. die des bayerisch-böhmischen Gebirges selbst

in dem Falle vom Meer später noch zugedeckt gewesen sein müssen, wenn

ihre ursprüngliche Bildung nicht, wie wir für wahrscheinlich erklärt

haben, eine marine war, bei welcher die Diagenese des Absatzmaterials

die kristallinische Gestaltung vorzugsweise erzeugte. Das

bayerisch-böhmische Gebirge z. B. muss überschritten worden sein von

demjenigen Meere, aus welchem sich die Kreideschichten von Regensburg

einerseits, und von dem inneren böhmischen Becken andererseits abgesetzt

haben. Die kleinen Reste von Jurakalk, welche wir aus dem Innern

Böhmens, bezüglich von der, sächsisch-böhmischen Grenze kennen,

erweisen, insbesondere bei der genaueren Untersuchung ihrer Fauna, dass

zur Jurazeit das Meer über die heutige Gebirgsscheide hinwegging,

vielleicht das ganze eigentliche Erzgebirge bedeckte und den fränkischen

mit dem schlesischen und polnischen Jura in Verknüpfung brachte.

Gleiches lässt sich aus der Betrachtung der Gesteine und der darin

enthaltenen Fossilien für die großen, skandinavischen Granit- und Gneis

Massen, sowie für die brasilianischen beweisen.

2. Die Geodynamik der Meeresräume:

Haben wir von dem Raume, den jetzt das Festland einnimmt, keine einzige

Stelle, welche nicht einstmals vom Meere bedeckt sein musste, so ist der

korrelate Schluss der, dass auch jede Stelle, welche jetzt Meeresboden

ist, im Laufe der Zeit einmal oder wiederholt Festland gewesen ist. In

der Tat können wir von zahlreichen Meeresstellen den direkten Nachweis

führen, dass sie nicht zu allen Zeiten vom Meere bedeckt sein konnten.

Wohl wissen wir, dass ein Meer niemals an allen Stellen seines

Auftretens Schichten hinterlässt, dass Zerstörung des Absatzmaterials

durch den chemischen Angriff des Meerwassers auf das Gestein oder auf

das werdende Sediment es mit sich bringt, dass im tiefen Ozean ältere

Gebilde unmittelbar an den Grund des Meeres treten. Aber dennoch ist

mit

voller Sicherheit nachzuweisen, dass in gewissen, jetzt vom Meere

bedeckten Teilen Zerstörungen stattgefunden haben, wie sie nur oberhalb

des Meeresspiegels eintreten können. Das zeigt sich bei der genaueren

Untersuchung des Baues verschiedener Inselgruppen, welche zum Teil weit

innerhalb des Meeres gelegen sind, in der Mitte ozeanischer Becken. Wir

erinnern in dieser Beziehung sowohl an die Verhältnisse der Inseln und

Inselgruppen des Atlantischen Ozeans als an die wohlbekannten Gebiete im

Stillen Ozean, z. B. an Neuseeland.

Die Lehre von der Ursprünglichkeit der jetzigen Ozeane

wird den eben gegebenen Darlegungen gegenüber von einer nicht geringen

Anzahl von Forschern behauptet. Wunderlich erweise werden aber Momente

dafür geltend gemacht, die geradezu für die gegenteilige Ansicht

sprechen. Wenn irgendwo aus dem Meere granitische Inseln auftauchen, so

sollen diese den Nachweis liefern, dass dort von Anfang an Meeresgrund

gewesen sei.

Müsste denn nicht an Stellen, die ursprünglich Meeresgrund waren, eine

mächtige Reihe der jüngeren Meeresgebilde zur Ablagerung gekommen sein?

Aus dem Meere auftauchende Granitinseln sind also im Gegenteil ein

deutlicher Beweis dafür, dass, was auf dem Granit früher gelegen hat,

hinweggeführt worden ist, und diese Hinwegführung hängt wahrscheinlich

hauptsächlich mit den gewaltigen Erosionen zusammen, welche durch die

atmosphärischen Niederschläge auf Festlandpartien ausgeübt werden.

Ebenso hat man, um die frühere, beständige Meeresbedeckung zu beweisen,

betont, dass auf Inselgruppen in der Nähe der Sundainseln zwar

paläozoische Schichten und namentlich Kohlenkalk vorkommen, dann aber

nur noch tertiäre Bildungen. Jene Lücke der Ablagerungen, das Fehlen der

mesozoischen Schichtenreihen, spricht im Gegenteil dafür, dass jene

Gebilde in der Zwischenzeit Festland waren, oder wenigstens während

eines Zeitraumes als solches bestanden. Nun ist allerdings nach dem

gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse nicht in Abrede zu stellen, dass

ein Steigen oder Sinken des Meeresspiegels, also die Überdeckung

irgendeines Erdstriches mit dem Ozean, keineswegs in allen Fällen eine

Bewegung derselben Stelle der Erdoberfläche beweist. Wir wissen, dass

durch die Anziehung des Wassers nach benachbarten Festlandsmassen hin

oder selbst durch Aufschüttungen, die auf dem Meeresgründe erfolgen, der

Spiegel des Ozeans erhöht werden muss. Die Berechnungen, nach welchen

verschiedene Stellen des Meeresspiegels 1000, ja sogar 1400 m

Höhendifferenz zeigen, sind, wenn wir die wirkliche Entfernung vom

Erdmittelpunkte dabei zu Grunde legen, für erwiesen zu halten. Wir

dürfen somit eine Meeresbedeckung größerer Räume, die jetzt Festland

sind, und eine Freilegung eines Teiles des Meeresbodens durchaus

nicht in allen Fällen für Beweise von Hebung und Senkung ansehen,

zumal da die Erdfeste durch Meteoriten stets wächst.

3. Erdkruste und Theorien der geotektonischen Bewegungen:

Es sind indes andere Verhältnisse, die in den geo-tektonischen

Beobachtungen zur Geltung kommen, die uns dazu nötigen, auf- und abwärts

gerichtete Bewegungen größerer Teile der festen Erdoberfläche

anzunehmen, und solche Bewegungen müssen ja auch ein Kommen oder Gehen

der Meeresbedeckung, bezüglich eine Stauung von Binnenwässern oder ein

Abfließen der letzteren in erheblichstem Masse bewirken. Dass jede

Schichtenbildung ursprünglich nur in nahezu horizontaler Lage erfolgen

konnte, liegt in der Natur der Sache, überall also, wo Schichten

senkrecht stehen oder übergekippt sind und ihr Liegendes zu scheinbar

Hangendem haben, hat sich die feste Erdrinde bewegt, überall, wo

Zerreißungen der Schichten die gleichzeitig und gleichartig abgesetzten

Materialien in verschiedenes Niveau gebracht haben, sind ebenfalls

solche Veränderungen eingetreten. Es ist, wie bei den meisten Naturerscheinungen, ein Bestreben der Forscher, eine einzige Ursache für

die Verschiebungen der Erdrindenmassen aufzufinden, eine

Generalhypothese aufzustellen, welche alle Hebungen und Senkungen

erklären soll, vielfach zur Geltung gekommen. Es ist ein solches

Bestreben psychologisch sehr begründet, denn der Mensch generalisiert

nur allzu gern, und wer eine Ursache ergründet hat, die große Wirkungen

hervorruft, versucht es gern, dieser Ursache auch noch weitere Wirkungen

zuzuschreiben. Es sind daher eine Reihe von verschiedenen Theorien über

die Bewegungen der Erdoberfläche aufgestellt worden. Diese Theorien

zerfallen vorzugsweise in zwei Reihen, in jene, welche den Hauptsitz der

Bewegungen in dem tiefsten Erdinnern annehmen wollen, und in jene,

welche den äußeren Teilen der Erdrinde selbst dabei eine größere Rolle

zuschreiben. An die letzteren Theorien reihen sich diejenigen Meinungen

und Hypothesen an, welche fast ausschließlich den Wechsel in die

Bewegungen des Wassers zu verlegen bemüht sind und Schwankungen des

Seespiegels entweder als periodische und säkulare, oder als mehr

plötzliche annehmen.

4. Erdkern als Ursache der vertikalen Kräfte:

Jene Theorien, welche in dem innersten Kerne der Erde vorzugsweise die

Ursache der Erscheinungen suchen, haben selbst wieder nach zwei

Richtungen hin, sich voneinander getrennt. Eine Reihe früherer Forscher

dachte vorzugsweise an Kräfte, die in radialer Richtung vom Erdkern nach

außen, oder von außen nach dem Erdmittelpunkte gerichtet waren. Für sie

setzte jede Hebung eine Ursache voraus, welche senkrecht unter den davon

betroffenen Teilen der Erdoberfläche sich befand. Während man anfangs

die Schwierigkeit, welche in dem Vorhandensein übergekippter Schichten

liegt, unbeachtet ließ, hat sich bald herausgestellt, dass solche

Erscheinungen an zu zahlreichen Punkten der Erdoberfläche auftreten, um

überhaupt den Gedanken an die vorwaltende Tätigkeit radial wirkender

Kräfte noch zu gestatten.

5. Kontraktions-Theorie und tangentiale Kräfte:

Eine zweite Reihe von Forschern sieht allerdings in dem Erdinnern und in

den uns vollständig unbekannten Kernmassen desselben die vorherrschende

Ursache der Oberflächenbewegungen, aber es werden im wesentlichen

tangential wirkende Kräfte angenommen. Diese Forscher glauben an

eine ungeheure Wärme des Erdinnern und an eine sehr bedeutende

Dilatation des Stoffes in demselben und suchen in dem Drucke,

den die äußere Rinde, die sich dem inneren Kerne anzuschmiegen suche,

ausübt, bei zunehmender Erkaltung der gesamten inneren Masse die

Veranlassung zu den Bewegungen der äußeren Rinde.

Diese Theorie ist eine Folge der auf physikalische und astronomische,

nicht aber auf geologische Gründe gestützten Vorstellung von der

ursprünglich gasförmigen Beschaffenheit des ganzen Erdballs. Es

liegt auf der Hand, dass Kontraktionen des Erdinnern in

dem Falle eine sehr bedeutende Kraftwirkung äußern müssen, wenn die

äußere Rinde stets gezwungen bleibt, eng anzuschließen an die inneren,

erkaltenden Massen. Auf der anderen Seite ist in den Verhältnissen, die

wir von sehr zahlreichen Naturerscheinungen kennen, durchaus nicht die

Notwendigkeit eines solchen engen Anschließens an den sich

zusammenziehenden Kern erkennbar. Betrachten wir die sehr häufige

Bläschenform, welche eine sich kontrahierende Wassermasse beim Übergange

aus dem gasförmigen in den tropfbar - flüssigen Zustand annimmt,

beobachten wir in unseren vulkanischen Gesteinen die unendlich häufige

Ausbildung hohler, kugelförmiger Konkretionen, der sogenannten

Lithophysen, und fassen wir eine Anzahl ähnlicher Erscheinungen in den

Natur Vorgängen, wie in den vom Menschen angeregten, chemischen

Synthesen zusammen, so erkennen wir, dass in sehr zahlreichen Fällen ein

Bestreben äußerer Rinde, dem sich kontrahierenden Kerne sich

anzuschließen, nicht in dem Masse stattfindet, wie es jene Theorie als

allgemein voraussetzt.

Eine Erstarrungsrinde der Erde würde man also sich leicht als eine

Schale denken können, die in sich selbst Zusammenhalt genug besäße, der

Kontraktion der inneren Masse nicht zu folgen. Nehmen wir dagegen an,

dass die Kontraktion des Kernes den innigen Anschluss der Rinde nach

sich ziehe, so werden allerdings die tangentialen Wirkungen in den

verschiedenen Formen auftreten können, in welchen wir die Erscheinungen

beobachten.

Wir werden übrigens auch die tangentialen Spannungen, Stauungen und

Pressungen nach der Weise der zweiten Reihe von Forschern erklären

können, welche auf das unbekannte Material des Erdinnern nicht

zurückgehen, sondern lediglich die Verhältnisse der äußeren Erdrinde

selbst in Betracht ziehen. Diese äußere Erdrinde kennen wir als einen

Körper, der zwar in seiner Äußersten Schale von der Sonne direkt gewärmt

wird, der aber doch im allgemeinen von außen nach innen an Wärme derart

zunimmt, dass die inneren Teile der Erdkruste wärmere sind, als irgend

ein Teil des sonnenbestrahlten Bodens der Tropenzonen. Überall

ist die Zunahme der Wärme nach unten hin nachgewiesen, und ein

sehr erheblicher Teil der Wärme des Innern wird übergeführt auf die

Atmosphäre. Wir müssen also annehmen, dass die Erdrinde selbst

stets im Erkalten begriffen ist, weil sie Wärme nach außen abgibt.

Diese Wärmeabgabe ist teils eine konstante und gleichbleibende, teils

eine örtlich und zeitlich gesteigerte. Am meisten Wärme gibt das

Erdinnere in denjenigen Landschaften an die Luft ab, wo heißes oder

wenigstens warmes Wasser an die Erdoberfläche dringt. Bei besonderen

Ereignissen, die zeitweise eintreten, bei vulkanischen Erscheinungen

werden mit einem Male Tausende von Kalorien nach außen abgegeben.

Zeiten, in welchen besonders zahlreiche vulkanische Ausbrüche

statthaben, sind also Perioden einer besonders starken Wärmeabgabe der

Erdrinde, und da die Stoffe, aus denen die letztere besteht, samt und

sonders beim Erkalten sich zusammenziehen, müssen solche Zeiten

besonders zahlreicher Eruptionen auch als Perioden besonders kräftiger

Kontraktion der Erdrinde gelten. Kontraktion der Erdrinde muss dahin

führen, dass die Massen derselben sich stauen und drängen und örtlich

zusammenschieben, daher auch spalten und reißen. Diese Bewegungen selbst

müssen örtlich wieder innerhalb der Erdrinde Wärme erzeugen, die dann

wieder nach außen abgegeben werden kann, welche Wärme sich bei der

geringen Leitungsfähigkeit der Gesteine bedeutend summieren muss, wenn

im Laufe der Zeiten neue, als Wärme fühlbare Bewegungen zu den noch

nicht verlorenen und noch nicht abgegebenen, älteren Wärmeschwingungen

hinzutreten.

6. Ursachen der Erdwärme:

Was die Ursache der Erwärmung anbetrifft, so ist neben den mechanischen

Ursachen auch ein großes Gewicht auf die chemischen zu legen. Namentlich

seit in den letzten Jahren die Thermochemie sich eingehender mit den

Fragen über die bei chemischen Neubildungen von Stoffen erzeugte Wärme

beschäftigt, ist es klar, dass jene Vorgänge, deren Spuren wir auf

Schritt und Tritt bei der Gesteinsuntersuchung wahrnehmen, die

Ausscheidung und Ausfällung von Mineralien, die Aufnahme von Wasser in

chemische Verbindungen, die Oxydation von manchen Eisen- und

Manganmineralien etc., recht erhebliche Wärmemengen schaffen muss.

6.1: Chemische Vorgänge und Ausdehnung

Was diese Vorgänge nun im einzelnen anbetrifft, so ist die Folge von

zahlreichen jener chemischen Wirkungen, namentlich der Oxydation und

Hydratisierung, eine Vergrößerung des Volumens und damit eine

Druckwirkung auf die umgebenden Massen, welcher Druck selbst wieder

Wärme in denselben erzeugen muss. Die Erwärmung von Materialien, wenn

sie auch nur wenige Grade beträgt, muss doch auf das Volumen der

Gesteinsmassen einen erheblichen Einfluss üben. Wir sind zwar wenig

unterrichtet über die Volumenausdehnung, welche die einzelnen Mineralien

und Gesteine bei der Erwärmung erfahren, aber selbst wenn die sehr

geringe Volumenausdehnung des Glases zu Grunde gelegt wird, ergeben sich

für einzelne Gesteinsschichten sehr erhebliche Zahlen. Schichten von

8—10 m Stärke, welche auf dem Raume von einigen Quadratkilometern sich

ausbilden, also noch zu den kleineren gehören, dehnen sich bei der

Erwärmung etwa von der Temperatur +2 °, die sie bei ihrer Bildung auf

dem Meeresboden haben, auf + 10 °, die sie erreichen (wenn die

gewöhnlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt werden), sobald die Masse von

240 m weiteren Materials überdeckt ist, sehr erheblich aus. Nun werden

in der Erde und innerhalb der Erdrinde auch sehr häufig ganz andere

Ausdehnungsverhältnisse beobachtet. Bei der vulkanischen Tätigkeit

füllen sich Spalten des Gesteines mit flüssiger Lava, welche 1000° und

mehr warm ist. Diese Lava breitet sich gewöhnlich an der Oberfläche der

Erde oberhalb der Spalten noch etwas aus. Eine Lavamasse samt den

Spalten füllenden Gängen wirkt bei ihrer Erkaltung notwendigerweise in

ähnlicher Art, wie die glühend gemachten Eisenstangen, durch welche die

Architekten rissig gewordene Mauern zusammenziehen. Jene Erwärmungen

gewisser Stellen der Erdoberfläche durch die vulkanische Tätigkeit und

die Erkaltung bei dem etwaigen Erlöschen der vulkanischen Kräfte für

jene Orte müssen sehr erhebliche Kraftwirkungen äußern. Rechnen wir

hinzu, dass eine sehr große Reihe von mechanischen Kräften auch dadurch

in Gang gesetzt wird, dass die Gesteine, wenn sie vom Wasser der Quellen

u. s. w. durchzogen werden, einer chemischen Veränderung unterliegen,

zum Teil aufgelöst werden, und dass der Massendruck gewisse,

ursprünglich feste Gesteinsmassen, wenn sie teilweise aufgelöst worden

sind, zusammenzupressen in der Lage ist, wodurch die Bewegung von

anderen benachbarten Massen gleichzeitig angeregt wird, so haben wir in

der Rinde der Erde selbst, ganz abgesehen von der zweifelhaften

Zusammensetzung des Erdkernes, Ursachen zu den gewaltigsten Bewegungen,

die wir als Hebungen und Senkungen aufzufassen gewohnt sind.

6.2 Die Schwerkraft als vertikale Komponente:

Soweit die Schwerkraft bei den genannten Bewegungen wesentlich mitwirkt,

wird die vertikale Komponente der Bewegungen eine sehr große Bedeutung

erlangen. Zur Geltung kommt diese vertikale Komponente aber in

vielen Fällen weniger, als die horizontale. Ähnlich wie ein

fließender Gletscher durch die Schwerkraft vorwärts getrieben wird, so

werden auch plastische Gesteinsmassen (lose Sande, weiche Tone und

dergleichen) in eine Art von gleitender Bewegung versetzt, mögen sie

innerhalb der Erde, oder an ihrer äußeren Oberfläche sich befinden. Man

beobachtet in manchen Fällen die Spuren dieser Bewegungen am

Gesteinsmaterial sehr deutlich, und sogenannte Quetschungserscheinungen

der weicheren Gebirgsarten, welche von bedeutenderen anderen Massen

überlagert sind, gehören zu den häufigsten Wahrnehmungen, die wir machen

können. Wirken sich, wie es z. B. bei einer Muldenstellung der Schichten

sehr natürlich ist, die Druckkräfte gegeneinander gleitender Massen

entgegen, so wird in der Mitte der Mulde eine besonders starke Stauung

statthaben, und diese Stauung kann unter Umständen in der Richtung der

Muldenlinie eine neue Auffaltung zur Folge haben, wenn das

Schichtenmaterial nachgiebig genug ist, um eine solche Faltung zu

gestatten. In anderen Fällen müssen die Spannungen zur Bildung von

Zerreißungen führen, und diese Zerreißungen selbst erzeugen dann neue

Verschiebungen nach anderen Richtungen hin.

7. Plastische Verformung, Kohäsion und metamorphe Vorgänge

Bei den Vorgängen, welche innerhalb der Erde stattfinden, kommt nun sehr

wesentlich in Betracht die Kohäsion der Massen einerseits und deren

Beweglichkeit auf der anderen Seite. Die Kohäsion gleichartiger Teile

wird in der Regel als eine sehr bedeutende erkannt, wie sich auch

experimentell leicht zeigt.

Wer hätte nicht mit Bewunderung die Faltungen und Verbiegungen von

Schichten in zahlreichen Beispielen solcher Erscheinungen wahrgenommen?

Die Faltung ganzer Schichtenmassen ist einer derjenigen Punkte, dessen

Erklärung uns auf den ersten Anblick sehr schwer erscheint, namentlich

wenn die Faltungen auch solche Massen betroffen haben, die wir als

absolut starr anzusehen gewohnt sind. In vielen Fällen zeigt sich, dass

nebeneinander befindliche Massen von verschiedenem Zusammenhang der

Teile bei solchen Faltungen sich verschieden verhalten haben, dass aber

doch für die nebeneinander vorkommenden Massen im Großen und ganzen die

gleichen Kräfte die gleichen Folgen gehabt haben. Am auffälligsten sind

die Erscheinungen dort, wo Lavaströme harten und scheinbar durchaus

nicht nachgiebigen Materials ganz gleiche Schichtenbeugungen

durchgemacht haben, wie etwaige begleitende weiche Schiefer und

zerreibliche Sandsteine. Betrachtet man solche Verhältnisse genauer, so

sieht man in der Regel, wie die Schiefer etc. in sich selbst durch

Ortsveränderungen kleinster Teilchen gegeneinander verbogen und

umgestaltet worden sind, während die eingelagerten Porphyre, Porphyrite

und dergleichen Gesteine zahlreiche Spalten, oft mit sogenannten

Rutschflächen, zeigen, und also in größere Stücke zerbrochen wurden, die

dann doch gleich einem einheitlichen Ganzen in ähnlicher Weise

verschoben wurden, wie die umgebenden Schiefer *1). Ähnlich wie die

eingeschalteten Laven verhalten sich häufig mächtige Kalksteinbänke, die

zwischen anderen Massen inne liegen. Über die Beweglichkeit und

Biegsamkeit bereits vollständig verfestigter Schichten stehen sich die

Ansichten noch sehr schroff gegenüber. Wer das Experiment selber

ausgeführt. hat, einen Kalkspat-Kristall oder Kalkspat-Spaltungskörper

mit dem Messer derart zu zerschneiden, dass man dabei eine klaffende

Spalte erzeugt, und die Teile in Zwillingsstellung zu einander bringt,

wer ähnliche Beobachtungen auch an anderen Mineralkörpern, z. B. an

Zinkblende gemacht hat und das feste Material mit verhältnismäßig

geringem Drucke in andere Formen gebracht hat, der zweifelt an einer

gewissen Plastizität auch der starren Gesteine nicht. Nur ist fraglich,

ob alle jene Gesteine, die man als im starren Zustande verbogen annimmt,

nicht jene Biegungen noch im weniger erstarrten durchgemacht haben.

Äußerst wahrscheinlich aus vielen Gründen ist, dass die

hochkristallinische Beschaffenheit mancher sehr alten Gebilde, dass die

Zunahme der Kristallinität mit dem geologischen Alter einerseits und mit

den mechanischen Biegungs- und Faltungsvorgängen und Druckerscheinungen

andererseits darauf hinweist, dass die Gesteine zum Teil erst fest und

kristallinisch geworden sind durch wiederholte und langdauernde

Pressungen, denen sie unterworfen wurden.

8. Kritik und Diskussion der Theorie - Das Fehlen von

Informationen:

Von verschiedenen Seiten ist der Versuch gemacht worden, schon jetzt

über die Vorgänge bei der Gestaltung der heutigen Erdoberfläche ein

abschließendes Urteil zu gewinnen. Es sind diese Versuche noch immer mit

einer gewissen Vorsicht aufzunehmen, denn die Geschichte der einzelnen

Gebirge, die selbst erst wieder zu der Geschichte der gesamten

Erdoberfläche sich verbinden muss, ist häufig eine so lange, von so

verschiedenen Momenten beeinflusste, dass der unvollkommene Zustand

unserer jetzigen Kenntnisse vom Bau der Erdoberfläche noch sehr störend

wirkt. Sind wir doch selbst in den von Geologen am längsten

durchforschten Gebieten des mittleren Deutschlands noch immer gewärtig,

dass weitere, neue Entdeckungen folgen, wie sie im letzten Jahrzehnt

sehr vielfach gemacht worden sind. Von großen Gebieten kennen wir kaum

die allerdürftigsten Darstellungen und wissen gewöhnlich nicht genau,

was von Gesteinsmaterial und was von den Erzeugnissen der verschiedenen

Zeiten der Erdgeschichte vorhanden, was absolut fehlend ist. Über die

Zeiten, in welchen die Bildung gewisser wohlbekannter Gebirge begonnen

hat, und über die dabei wirksamen Vorgänge sind sehr verschiedene

Ansichten noch aufgestellt, die einander zum Teil sehr schroff

gegenüberstehen. Die Zeit, welche in Anspruch genommen worden ist für

eine bestimmte Bewegung, ist uns in sehr. zahlreichen Fällen noch wenig

bekannt, und doch ist es ein enormer Unterschied, ob wir uns die

Emporfaltung der Alpen z. B. auf einen einzigen Zeitraum oder auf eine

Reihe von Zeitabschnitten verteilt zu denken haben. Über die liegenden

Falten, die an der Nordseite der schweizerischen Alpen von Baltzer, von

Heim und früher von Arnold Escher von der Linth untersucht worden sind,

sind die Meinungen, wie der Streit Heims mit Vacek gezeigt hat, noch

keineswegs ganz gesichert, und wenn jene liegenden Falten erst stehende

gewesen wären, d. h. wenn im Verlaufe irgend eines geologischen

Zeitraumes das, was jetzt als ein übergeschobenes Gewölbe geschildert

wird, erst einmal sich gebildet hätte als eine vertikale, steile Mulde,

die dann durch spätere Bewegungen seitwärts gedrängt worden wäre, so

würde die Theorie dieser Bewegung eine wesentlich andere sein müssen,

als die bisher dafür aufgestellte. Aus früheren Darstellungen und

Abbildungen in diesem Werke geht hervor, dass die Bruchlosigkeit der

Falten und die gleichzeitige und in einem verhältnismäßig kurzen

Zeitabschnitt erfolgte Gestaltung derselben mit des Verfassers

Beobachtungen nicht harmoniert. Auch ergibt sich aus den Beobachtungen

an sehr zahlreichen Stellen der Erdoberfläche, dass weitaus die meisten

Gesteine nicht ohne Bruch und Zerreißungen einer Verschiebung und

Faltung unterworfen werden. In sehr zahlreichen Kalksteinen, die in der

Nähe von Biegungsstellen auftreten, nimmt man eine beträchtliche Anzahl

von mit Kalkspat erfüllten, also wahrscheinlich eine Zeitlang offen

stehenden Spalten und Trümern von Kalkspat wahr. Es erscheint unter

Umständen ein ganzes, größeres Stück förmlich Breccien artig, wenn

derartige Umstände eingetreten sind.

9. Plastisches Verhalten der Gesteine - speziell alte Granite:

Verbogene Petrefakten sind in sehr zahlreichen

Gesteinen zu finden, die verbogenen Schalen liegen aber nur da

ausgedehnt und in die Länge gezogen, wo eine ursprüngliche Plastizität

des Materials angenommen werden kann, die auch vielen Kalkschlämmen

ursprünglich eigen gewesen ist. Solche Versteinerungen, welche wie die

Belemniten oder wie die Knochen von Wirbeltieren, von vornherein

größere, feste Körper darboten, sind auseinandergespalten, und die

Zwischenräume zwischen den verschobenen Stücken zeigen sich häufig mit

Kalkspat ausgefüllt. Ähnliche Verunstaltungen, wie sie bei den

Belemniten der Alpen vorkommen, sind nicht ganz selten auch im

norddeutschen, subhercynischen Hügellande, und überall lässt sich die

Umformung als eine mit Brüchen erfolgte dartun. Manche Gesteine von

blätteriger Struktur und schieferigem Gefüge zeigen, wenn sie großem

Druck ausgesetzt worden sind, ein Aufblättern der einzelnen Lagen, die

sich gegeneinander verschoben haben, an bestimmten Stellen gerissen

sind, und deren Zwischenräume dann wahrscheinlich, nachdem der Druck

schon längere Zeit gewirkt hatte, mit Kalkspat, mit Quarz oder einem

ähnlichen Mineral ausgefüllt sind, dessen Entstehung auf dem Wege der

Ausscheidung aus Wasser bekannt ist. Es ist nur bei einzelnen Gesteinen

scheinbar eine wirkliche Plastizität vorhanden. Dahin gehören namentlich

die eigentlich körnigen Gebirgsarten, und man kann sich kaum verstellen,

dass ein Granit, welcher als Kern eines Sattels hervortritt, nicht in

sich selbst zusammengeschoben worden sei, obwohl man keine Spalten und

keine Verschiebungen der einzelnen Teile gegeneinander zu bemerken

pflegt. Unter solchen Verhältnissen, zwischen Schichtenmassen, die mit

30—40° einfallen, oder gar mit noch steilerem Einfallen versehen sind,

zeigt sich der Granit in manchen mitteldeutschen Gebirgen. Wenn man sich

vorstellt, dass dieses körnige Material einer gewissen Verschiebbarkeit

seiner Teile fähig gewesen sei, erklären sich wahrscheinlich am

leichtesten die Erscheinungen der sogenannten Granitgänge, welche in das

Nebengestein eingreifen, mit dem Gebirgsgranite in direkter Verknüpfung

zu stehen pflegen, aber sehr selten petrographisch genau mit demselben

Übereinkommen.

10. Visueller, Direkter Nachweis der tektonischen

Bewegungen:

Die Verschiebung der Massen der Erdoberfläche gegeneinander

und der Wechsel der Neigungen von Schichten kommt äußerst selten unter

Verhältnissen vor, die eine direkte Beobachtung gestatten. Bis jetzt

scheint noch nirgends ein ganz bestimmter Nachweis eines solchen,

zu

unseren Lebzeiten stattgefundenen Vorganges vorzuliegen. Wir haben zwar

in verschiedenen mitteldeutschen Gebirgen Angaben darüber, dass die

gegenseitige Lage von Orten innerhalb der Beobachtungszeit noch lebender

Personen sich verändert haben soll, ohne dass eine Erklärung der

Erscheinung, dass man nun von einem bestimmten Dorfe aus ein anderes

erblickt, was früher nicht zu sehen war, durch die Veränderungen im

Waldbestande, in der Kultur, in den Bauwerken etc. gegeben wäre, aber

alle derartigen Beobachtungen beruhen bis jetzt auf mündlichen

Erzählungen, noch nicht auf sorgfältigen Messungen *2). Man kennt eine

Anzahl von Gegenden der Erde, in welchen während der letzten

Jahrhunderte das Niveauverhältnis sich verändert hat, und namentlich an

Seeküsten sind mehrere Punkte bekannt, welche Verschiebungen zeigen.

Eine der berühmtesten Stellen der Art ist das sogenannte

Serapeum in der Nähe von Puzzuoli am Golf von Neapel. Das

Gebäude, von dem gegenwärtig noch drei Säulen aufrecht stehen, während

die übrigen umgestürzt, oder nur noch in Stümpfen erhalten sind, zeigt

in diesen Säulen und den Trümmern von anderen, dass der Spiegel des

Mittelländischen Meeres an dieser Stelle einst wesentlich höher

gestanden hat, und da es durchaus unwahrscheinlich ist, dass man die

kostbare Säulenhalle in tieferem Niveau, als der Meeresspiegel darbot,

errichtet habe, so ist wahrscheinlich ein Sinken und ein späteres

Steigen des Grundes an dieser Stelle umso mehr anzunehmen, als man auch

aus historischen Berichten von der Freilegung eines Teiles des Strandes

vom Wasser und aus älteren historischen Berichten eine Kunde von einer

notwendig gewordenen Erhöhung des Bodens innerhalb des Gebäudes erhalten

hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist hierüber angegeben worden, dass

das Steigen des Bodens stattgefunden zu haben scheint, als in der Nähe

im Mittelalter vulkanische Ausbrüche statt hatten und den Boden in der

Nähe erwärmen mussten, während die Senkung eingetreten zu sein scheint,

seitdem in der Umgebung des Montenuovo eine Erkaltung des Bodens

stattgefunden hat. Die Zeit der tiefsten Einsenkung des Gebäudes soll

zusammenfallen mit der Periode, in welcher die vulkanische Tätigkeit in

jener Gegend überhaupt sehr zurücktrat, oder höchstens der Vesuv eine

bedeutendere Menge von Eruptionen zeigte. Das Aufsteigen wird als ein

verhältnismäßig schnelles angegeben gegen das Jahr 1538 zur Zeit der

Eruption des Montenuovo. Dieses sogenannte Serapeum soll übrigens nach

Angabe einiger Beobachter nicht mit aller Bestimmtheit die Kennzeichen

solcher plötzlichen Verschiebungen an sich tragen, es pflegt jedoch als

ein Beispiel sogenannter säkularer Erhebung in der Literatur aufgeführt

zu werden.

[Ende: p. 363]

*1) Sehr zahlreiche derartige Bewegungsspuren sind in

den vielen Steinbrüchen in der Nähe von Halle, Giebichenstein u. s. w.

leicht erkennbar, besonders in der Nähe der steiler aufgerichteten

Sedimentmassen, wie sie z. B. im Thale von Wittekind sich zeigen.

Ähnliches sieht man auch sehr deutlich im mittleren Thüringen, z. B. bei

Tambach etc.

*2) Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft vom Jahre 1869,

S. 371 und Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Thüringer Waldes vom

Jahre 1884, S. 16.

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte

Tektonik

español - deutsch

Tektonische Bewegungen

Text: Bildung Erdkruste (Naumann, 1850)

Senkungen versunkene Wälder (Beche, 1852)

Küstenhebungen (Beche, 1852)

Tektonische Hebungen (Beche, 1852)

Hebungen (Beche, 1852)

Hebungen Englischen Küste (Beche, 1852)

Vertikale Bewegungen

(Roßmäßler, 1863)

Hebung Chile (Darwin, 1876)

Serapis, Hebung (Beudant, 1844)

Ruinen Pozzuoli (Roßmäßler,

1863)

Ruinen Pozzuoli (Siegmund,

1877)

Pozzuoli

(Lippert (1878)

►

Säulen Pozzuoli (Fritsch, 1888)

Ruinen von Pozzuoli (Credner, 1891)

Profil Alpen, Orogenese (Siegmund,

1877)

Prozesse der Gebirgsbildung (Siegmund, 1877)

Ostafrikanischer Graben (Neumayr, 1897)

Biografien

der Autoren

Karl von Fritsch (1888)

Download Zentrum:

Historische Bücher der Geowissenschaften

![]()

Download Zentrum: Fritsch, 1888

Skript Tektonik (span.)

Horst y Graben

Plattentektonik - Karte

![]()

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte Allgemeine Geologie

Geschichte Paläontologie

Geschichte der Lagerstättenkunde

Inhalt

Geschichte der Tektonik

Inhalt Bergbau-Geschichte

Biografien

der Autoren

Wörterbuch, Begriffe

Download Zentrum