Inhalt der Seite: Abbildung | Beschreibungen | Text | Info der Abbildung | Nächste Seite | Inhalt | Mehr geovirtual

Siegmund

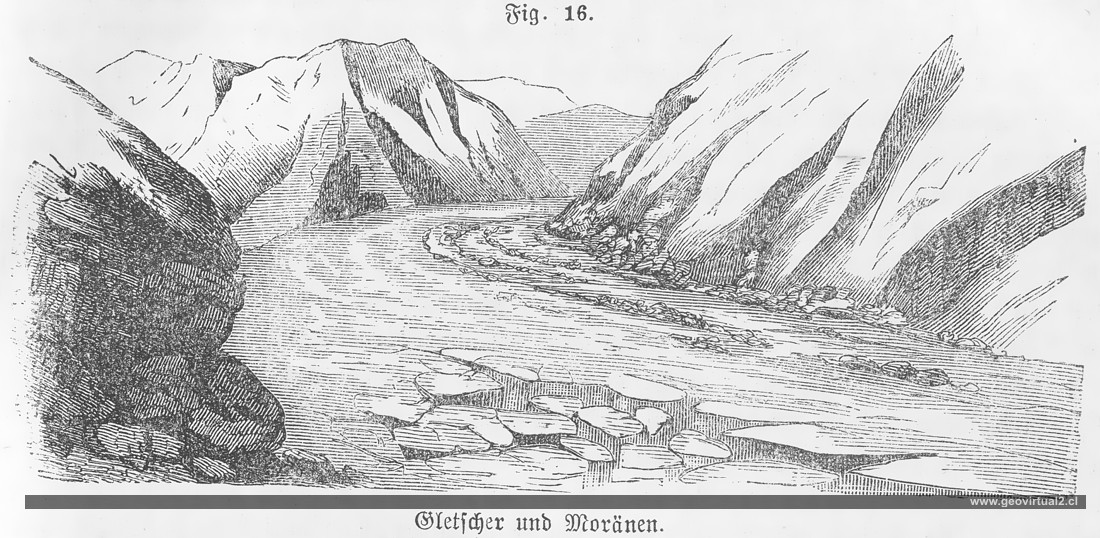

(1877) veröffentlichte ein Bild eines Gletschers mit einer Moräne. Er

Unterscheidet Gletscher 1. 2. und 3. Orden - geordnet nach ihrer Größe.

Foto/Scan - Digital Bearbeitet: (W. Griem, 2019); aus: Siegmund, F. (1877): Untergegangene Welten - Eine populäre Darstellung der Geschichte der Schöpfung und der Wunder der Vorwelt. Abbildung 16: Gletscher und Moräne, Seite 57 - Original-Dimension: 11 cm X 5 cm.

Siegmund, F. (1877): Untergegangene Welten - Eine populäre Darstellung der

Geschichte der Schöpfung und der Wunder der Vorwelt. - 836 Seiten,

288 Abbildungen und eine Karte; Verlag A. Hartlebens, Wien, Pest, Leipzig.

[Sammlung W. Griem]

Siegmund: Die Erde Bau und Bildung [Korrigiert, OCR

Version]

Die Abbildungen wurden mit einem HP

Scanjet G3110 mit 600dpi eingescannt, danach mit Corel Draw - Photo

Paint (v. 19) digital bearbeitet. Speziell Filter der

Graustufenverbesserung, Elimination von Flecken sowie Verbesserung der

Schärfe wurden bei der Bildbearbeitung angewandt (W. Griem 2020).

Die Texte wurden mit einer Pentax

Kr-3 II digitalisiert und später mit ABBYY (v.14) verarbeitet und zur

OCR vorbereitet. Frakturschriften wurden mit ABBYY Fine Reader Online in

ASCII umgewandelt; "normale" Schriftarten mit ABBYY Fine Reader Version

14.

Die Texte wurden den heutigen Rechtschreibregeln teilweise angepasst, es

wurden erläuternde und orientierende Zeilen eingefügt (W. Griem, 2020).

Original Text von Siegmund, 1877;

p. 56

[vorheriger

Text - mechanische Wirkung des Wassers]

Eis und Gletscher.

Die Mitwirkung des Eises auf die Gestaltung der

Erdoberflächen-Verhältnisse hat sich der Natur der Sache nach weniger

durch Wassereis, als durch die größeren Ansammlungen von Landeis, welche

man als Gletscher bezeichnet, geltend machen können.

Gletscher (Fig. 16) sind Eisströme, welche den

Firnschneefeldern entspringen und sich in langsamem Flusse talabwärts

bewegen. Ihr Material besteht aus festen, harten Eiskörnern, welche zu

einer kompakten Masse verschmolzen sind. Letztere ist nach allen

Richtungen von außerordentlich seinen, sich netzförmig kreuzenden und

verzweigenden Haarspalten durchzogen. Das Gletschereis entsteht aus

Zusammenschmelzen des Firneises, dieses durch Abschmelzen der

Firnschneekristalle zu runden, losen oder durch Eis-Zement verkitteten

Körnern. Die Heimat des Firnschnees sind die höchsten Partien des

Hochgebirges, so wie das Innere des polaren Festlandes, wo er sich als

Niederschlag der atmosphärischen Feuchtigkeit bildet. In geringeren

Höhen und in polaren Gegenden, in größerer Nähe des Meeres, bildet er

sich zu Firneis und in noch tieferen Niveau zu Gletschereis um. Die

Firnschneefelder sind demnach die Eisreservoirs, aus denen die Gletscher

entspringen und ernährt werden, so daß sich Gletscher und Schneefelder

zueinander verhalten, wie ein Fluß zu dem See, welchem er Abfluß

verschafft. Es bewegt sich also auch die Firnmasse fort und fort

talabwärts, bis sie in oben angegebener Weise in Gletschereis

umgewandelt wird und dann als solches die Bewegung fortsetzt.

Man unterscheidet diejenigen Gletscherströme, welche

sich langgestreckt, und aus festem Eise bestehend, in Haupttäler tief

hinabziehen, als Gletscher erster Ordnung oder primäre Gletscher von den

weniger ausgedehnten, in kurzen hochgelegenen Mulden und Talrinnen oder

auf steileren Felsabhängen liegenden, gewöhnlich nur aus mehr lockerem

Eis bestehenden Gletschern der zweiten Ordnung oder sekundären

Gletschern, welche kein Haupttal erreichen, und von den noch kleineren

Hoch- oder Jochgletschern, welche von den höchsten Jochen niederhängen,

ohne tief unter die Schneelinie zu reichen, und welche nur Spuren von

Eisbildung zeigen. In Bezug auf die geographische Verbreitung hat man

Hochgebirgsgletscher und Polargletscher unterschieden, wiewohl diese

Unterscheidung nicht strenge durchführbar ist, indem viele

Polargletscher, wie diejenigen von Grönland, auch zugleich

Hochgebirgsgletscher sind.

Die Bewegung der Gletscher, ihr Abwärtsstießen, ist den

Alpenbewohnern eine bekannte Tatsache, doch bedurfte es langer

Untersuchungen, bis die Gesetze, welche sie regeln, genauer bekannt und

ihre wahren Ursachen klargestellt werden konnten. Sie beruht im

Wesentlichen auf zwei Momenten, erstlich einer wirklichen

Plastizität des Eises, welche durch direkte Versuche

nachgewiesen wurde. Eine Eisplatte oder ein Eisstab, nur an den beiden

Enden unterstützt und an der Mitte beschwert, biegt sich allmählich nach

abwärts, ganz in ähnlicher Weise wie eine Stange Siegellack. Die zweite

für die Beweglichkeit noch wichtigere Eigentümlichkeit des Eises ist die

Fähigkeit des sehr raschen Zusammenfrierens getrennter Teile, besonders

wenn dieselben aneinander gepreßt werden, oder das von Tyndall

sogenannte Phänomen der Regelation. Er zeigte durch Experimente, daß

feuchte Eisflächen unter Druck sehr leicht zusammenfrieren. Er bog auf

diese Weise eine Eisstange zu einem Ring und drückte einen Eiszylinder

unter einer hydraulischen Presse zu einer Eisplatte, die radial laufende

Spalten und Risse zeigte, zusammen. Bei den Gletschern, wo das zwischen

dem zusammengepreßten Eise befindliche Wasser auf Spalten entweichen

kann, gestaltet sich die Regelation folgendermaßen: Es wird das Eis

gepreßt, aber nicht das Wasser, welches ausweicht. Das gepreßte Eis wird

dann kälter, entsprechend dem Druck, aber die Temperatur des Wassers,

welches nicht zusammengepreßt wird, wird nicht erniedrigt. So haben wir

unten diesen Umständen Eis kälter als 0° in Berührung mit Wasser von der

Temperatur von 0". Die Folge davon wird sein, daß fortdauernd rings um

das Eis Wasser gefriert und neues Eis sich bildet, während dafür ein

Teil des gepreßten Eises fortschmilzt. So werden zwei Eisstücke unter

Druck durch das an ihrer Berührungsfläche gefrierende Wasser fest

miteinander vereinigt werden. Das ist die Erklärung für das von Faraday

zuerst entdeckte und von Tyndall auf die Gletscher angewandte Phänomen

der Regelation des Eises, wie sie Helmholtz gegeben hat.

Die Schnelligkeit, mit welcher die Gletscher vorrücken

oder abwärts fließen, hängt von sehr verschiedenen Umständen ab ; so ist

sie im Sommer stets größer als im Winter, auf steiler geneigter

Unterlage größer als bei sanfter Abdachung des Talbodens, bei größeren

Gletschern in der Regel bedeutender als bei kleineren; unter mittleren

Verhältnissen beträgt sie durchschnittlich 20—25cm im Laufe von 24

Stunden, steigt aber unter besonders günstigen Verhältnissen bis über

1m. Aber auch in einem und demselben Gletscherstrome zeigen sich

erhebliche Unterschiede in der Schnelligkeit der Bewegung, und ebenso

bringen Jahre, die sich durch geringere Sommerwärme, dann durch

häufigere Niederschläge von Regen und Schnee auszeichnen, unmittelbar

ein Wachsen der Gletscher, ein weiteres Vorrücken derselben in den

Tälern hervor; in wärmeren und trockenen Jahren dagegen ziehen sich die

Gletscher weiter zurück oder, richtiger gesagt, schmelzen bis weiter in

das Thal hinauf ab. So wissen wir z. B., daß der Vernagtferner im

Ötztale, der innerhalb der letzten 300 Jahre bereits dreimal in

Perioden, die durchschnittlich um 84 Jahre auseinander liegen, seine

Eismassen bis in das Rosenthal herunter vorschob, dieses absperrte und

den Bach, der es durchfließt, zu einem See ausstaute, der dann endlich,

seinen Damm durchbrechend, furchtbare Verwüstungen bis weit hinab ins

Ötztal trug.

Früher, und zwar in der Eisperiode, hatten die

Gletscher eine viel größere Verbreitung. Aus den Haupttälern der Alpen

traten mächtige Eisströme in die Ebene; die einen füllten das weite Thal

zwischen dem Jura und dem erstgenannten Gebirge vollständig, also bis zu

1350m Höhe aus; andere drangen über den Bodensee bis weit nach Bayern

und Schwaben vor. Von den Südabhängen der Alpen stiegen Eismassen bis in

die Po-Niederung hinab. Selbst Großbritannien und Skandinavien ähnelten

in der Eiszeit in Bezug aus ihre Gletscherbedeckung und die Ausdehnung

ihrer Gletscher bis zum Meeresspiegel dem heutigen Feuerland und

Grönland.

Gletscherbewegungen:

Indem der Gletscher das meist von steilen Felswänden begrenzte Tal bis

an seine Ränder vollständig ausfüllt, muß aller Gebirgsschutt, der

entlang seines Laufes von diesen Wänden in Folge von Verwitterung und

den dieselbe begleitenden Erscheinungen herabfällt, auf die Oberfläche

des Gletschers gelangen und durch dessen Bewegung mit nach abwärts

getragen werden. Die herabgefallenen Felstrümmer und Schuttmassen häufen

sich natürlich zunächst an den beiden Seitenrändern, am Fuße der Wände,

von denen sie herabgekommen sind, zu einem Haufwerke an, welches,

zusammen mit dem Eise selbst, langsam talabwärts rückt, dabei aber immer

wieder durch weiteren Nachfall ersetzt wird. Man nennt alle Haufwerke

von Gesteinstrümmern, die unter der Mitwirkung der Gletscher sich

bilden, - Moränen, und die in der eben geschilderten Weise entstehenden

und sich fort- bewegenden, das Tal entlang an den Seiten des Gletschers

sich erstreckenden Schutthalden werden demzufolge Seitenmoränen genannt.

Eine sogenannte Mittelmoräne dagegen entsteht, wenn zwei aus

zusammenmündenden Tälern herabkommende Gletscher zusammenfließen. Bei

dieser Vereinigung muß natürlich auch die rechte Seitenmoräne des einen

Zweiggletschers mit der linken des anderen Zusammenstößen, und indem die

Bewegung nach abwärts weiter fortschreitet, bilden sie einen Damm auf

der Mittellinie des vereinigten Gletschers. Alle derartigen Trümmer

werden vom Gletscher talabwärts getragen bis an sein unteres Ende, wo

sie endlich herabfallen und sich zu einem Haufwerke sammeln, welches

einen mehr oder weniger vollständigen, das Tal verquerenden Damm bildet,

der dann die Stirn oder Endmoräne heißt. Rückt der Gletscher im Tale

vor, so schiebt er die Endmoräne vor sich her; zieht er sich durch

Abschmelzung weiter zurück, so bleibt die Endmoräne als freistehender

Damm, der das Tal von einem Rande zum anderen verquert und meist nur in

der Mitte durch den Gletscherbach durchschnitten ist, zurück.

Transport - erratische Blöcke:

Noch eine besondere Art des Gesteinstransportes aber ergibt sich dann,

wenn ein Gletscher, wie dies in den Polarregionen tatsächlich der Fall

ist, unmittelbar in das Meer mündet. Die Eismassen, die mit

Gesteinsblöcken und Moränenschutt beladen sind, werden hier von der

Strömung erfaßt und in oft sehr entlegene Gegenden so lange fortbewegt,

bis sie einschmelzen und ihre Last auf den Boden des Meeres, oder sind

sie an einer Küste gestrandet, an dieser fallen lassen.

Ähnliche Wirkungen treten ein, wenn, wie dies namentlich am St.

Lorenzostrome in Canada in großen! Maßstabe vorkommt, Gesteinsmasten auf

Flußeis gelangen und mit diesem beim Eingänge weiter abwärts oder ins

Meer hinaus transportiert werden. Man nennt derartige durch die

Tragkraft des Eises von ihrer Heimatstätte entfernte Gesteinsblöcke

Findlinge oder erratische Blöcke (Fig.

17). Manche derselben haben eine beträchtliche Größe; sie

entschädigen diese Flachländer für den Mangel an Felsen. Baumaterialien

vieler Art werden aus ihnen gewonnen; die große Granitschale vor dem

Museum in Berlin ist aus einem solchen Block geschnitten, und der

Schwedenstein auf dem Schlachtfelde bei Lützen verdient diesen Namen

nicht bloß als Denkmal Gustav Adolfs, sondern auch seines

skandinavischen Ursprunges wegen.

Siegmund: Die Erde Bau und Bildung [Korrigiert, OCR

Version]

Geschichte der Geowissenschaften

Allgemeine Geologie

español - deutsch

Gletscher und Eiszeiten:

Gletscher Zermatt (Burmeister, 1851)

Zermatt-Gletschers (Beche, 1852)

Gletscher am Ozean (Beche, 1852)

Humboldt-Gletscher (Ludwig, 1861)

Bildung eines Gletschers (Roßmäßler,

1863)

Gletscher in Bewegung (Credner, 1891)

Arten von Gletscherspalten (Credner, 1891)

Aar-Gletscher, Beispiel (Beche, 1852)

Gletscher, Schweiz (Ludwig, 1861)

Gletscher, Zentralmoräne (Roßmäßler, 1863)

►

Gletscher und Moränen (Siegmund, 1877)

Gletscher Monte Rosa (Lippert, 1878)

Idealer Gletscher (Credner, 1891)

Endmoräne eines Gletschers (Vogt, 1866)

Text: Dynamik Gletscher (Fritsch, 1888)

Ende Rhone-Gletschers (Fritsch, 1888)

Rundhöcker Grindel (Fritsch, 1888)

Der Unteraargletscher (Fritsch, 1888)

Moräne, Schweizer Alpen (Fritsch, 1888)

Text: Wirkung des Eises (Neumayr, 1897)

Gletscher in Bewegung (Neumayr, 1897)

Erosion, Transport, Gletscher (Neumayr, 1897)

Biografien

der Autoren

Ferdinand Siegmund

![]()

Download Zentrum:

Historische Bücher der Geowissenschaften

![]()

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte Allgemeine Geologie

Geschichte Paläontologie

Geschichte der Lagerstättenkunde

Inhalt

Geschichte der Tektonik

Inhalt Bergbau-Geschichte

Biografien

der Autoren

Wörterbuch, Begriffe

Download Zentrum