Inhalt der Seite:

Abbildung

Bild infos

Erläuterungen

Text

- - -

Seite +

Inhalt

mehr geovirtual

Roßmäßler (1863)

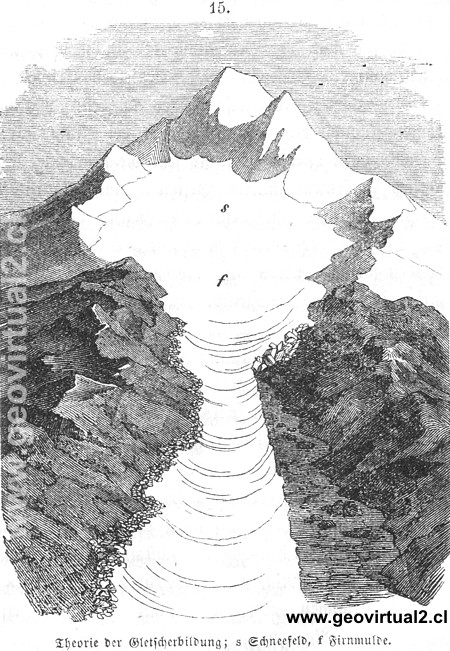

Geologie

Foto/Scan - Digital Bearbeitet: (W.Griem, 2007, 2019); De: E. A Roßmäßler - "Theorie der Gletscherbildung."; Abbildung 15, Seite 67. Originalgröße der Abbildung: 8 cm X 11 cm.

Roßmäßler, E.A. (1863): Die Geschichte der Erde. -

408, 87 Abbildungen; Verlag Leuckart, Breslau.

[Sammlung W. Griem]

Die Abbildungen wurden mit einem HP

Scanjet G3110 mit 600dpi eingescannt, danach mit Corel Draw - Photo

Paint (v. 19) digital bearbeitet. Speziell Filter der

Graustufenverbesserung, Elimination von Flecken sowie Verbesserung der

Schärfe wurden bei der Bildbearbeitung angewandt (W. Griem 2020).

Die Texte wurden mit einer Pentax

Kr-3 II digitalisiert und später mit ABBYY (v.14) verarbeitet und zur

OCR vorbereitet. Frakturschriften wurden mit ABBYY Fine Reader Online in

ASCII umgewandelt; "normale" Schriftarten mit ABBYY Fine Reader Version

14.

Die Texte wurden den heutigen Rechtschreibregeln teilweise angepasst, es

wurden erläuternde und orientierende Zeilen eingefügt (W.Griem, 2020).

Roßmäßler (1863) diskutiert die Dynamik der Gletscher.

Speziell die Form in der sich das Eis Talabwärts bewegt. Roßmäßler

benutzt als Beispiele Wachs oder Brotteig. Er erkennt, das es

Fließ-Bewegungen sein müssen.

Eine schöne Beschreibung der Dynamik der Gletscher und ihrer Bildung. Es

ist natürlich der typische "Roßmäßler- Stil": "Die Gletscher fasst

man gewöhnlich als das Bild der starren Todesruhe auf, und doch...".

Original Text von

Roßmäßler (1863) :

p.63:

Die Dynamik der Gletscher:

Wir lernten in zahlreichen und mannigfaltigen Fällen das Wasser als eine

Macht kennen, welche bald in jäher Entfaltung Zerstörung um sich

verbreitet, bald ihren Einfluß wie schleichende Diplomatie in für den

Unterliegenden unmerkbarer Allmähligkeit geltend macht.

Die letztere Handlungsweise liebt auch ganz besonders das Wasser im

Zustande der Erstarrung, das Eis. Das millionenfache Zerklüften der

Felsen durch gefrorene Wasseräderchen in der Oberfläche derselben

lernten wir schon kennen. Ein großartiges Gegenstück, und doch nicht

minder verborgen wirkend, bilden die Gletscher.

Die Gletscher faßt man gewöhnlich als das Bild der starren Todesruhe

auf, und doch sind sie weit mehr ein Gleichnis der Macht, welche im

unablässigen, sich verbergenden Beharren liegt. Sie sind nichts weniger

als bewegungslos. Ich denke dabei nicht an die zerstörende

Lawine, denn die hat mit der Gletscherbildung nichts zu tun.

Die Naturgeschichte der Gletscher hat erst in neuerer

Zeit eine so vollständige Aufhellung erfahren, daß man jetzt ganz

vertraut ist mit dem dämonischen Leben, welches diese im ewigen Wandel

begriffenen Riesenmassen beseelt. Sie spielten ohne Zweifel dieselbe

Rolle wie jetzt, nur vielleicht großartiger, auch in der

vorgeschichtlichen Zeit, und manche Erscheinungen aus der

Diluvialperiode, welche lange unerklärbar waren, sind als das Werk der

Gletscher erkannt worden. Namentlich sind drei Gletscher Jahre lang

einer fortgesetzten, mit Gefahren und Entbehrungen mancherlei Art

verbunden gewesenen Beobachtung unterzogen worden, der Glacier des Bois

in Chamouni durch den Engländer Forbes, der Unteraargletscher im Berner

Oberland durch Agassi; und der Parsterzengletscher in Tirol durch die

Gebrüder Schlagintweit. Durch diese Untersuchungen hat man endlich auch

die Erscheinung der Gletscherbewegung richtig gedeutet und dabei

zugleich erfahren, weshalb diese Deutung nicht früher gelungen ist. Wir

werden erfahren, daß hier einmal die am natürlichsten scheinende und

zunächst liegende Deutung nicht die richtige war, sondern daß das

Gletscher-Eis eine Eigenschaft besitze, die man ihm, an anderes Eis

denkend, nicht zuschreiben konnte. Bei der Großartigkeit der Erscheinung

und der geologischen Bedeutung der Gletscher wird es vollkommen

gerechtfertigt sein, wenn wir ihnen jetzt eine besondere Aufmerksamkeit

zuwenden.

Die erste Bedingung zur Gletscherbildung ist die

Erhebung der sie tragenden Berge bis über die Schneegrenze

hinaus. Diese ist bekanntlich nicht auf allen Punkten der Erdoberfläche

dieselbe, sondern liegt je näher dem Äquator desto höher, je näher den

Polen desto tiefer. Während auf der Insel Island die Grenze des ewigen

Schnees in etwa 3200 Fuß Höhe über dem Meere liegt, steigt sie unter dem

Äquator bei Quito bis auf 16,000 Fuß; in Mitteleuropa liegt sie zwischen

7000 und 8000 Fuß.

Doch hängt sowohl die Schneegrenze als noch mehr die Gletscherbildung

nicht allein von der Seehöhe ab, sondern es kommen dabei auch einige

andere Einflüsse in Betracht, z. B. die Umgebung des Berges, die

Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luftschichten, die mittle

Jahrestemperatur, die Richtung der herrschenden Winde und namentlich

hinsichtlich der Gletscher die Richtung der Bergwand gegen Nord oder

gegen Süd.

Die zweite Grundbedingung zur Gletscherbildung ist eine etwas, aber nur

wenig geneigte kesselartige Weitung in einem Gebirgsstocke,

damit in ihr der fallende Schnee sich in großen Massen häufen könne, aus

welchem dann das Gletschereis sich bildet. Hierdurch berichtigt sich die

sehr verbreitete falsche Ansicht, daß die höchsten zackigen Kuppen der

den ewigen Schnee tragenden Alpen die Gletscher seien. Im Gegenteile

liegen oder endigen wenigstens dieselben immer an der unteren Grenze der

Schneeregion, und immer grenzt unmittelbar an den Fuß des Gletschers die

bekannte prangende Schönheit der Alpenkräuter und selbst nicht selten

das Getreidefeld und der Obstbaum.

Die Schneefelder, welche im Hintergründe der hohen Alpentäler

liegen, sind die Vorratsbehälter, aus denen die Masse zu der

Gletscherbildung Herabtritt, und man kann daher einen Gletscher mit

einem Flusse und das ihn bildende Schneefeld mit einem See vergleichen,

von welchem der Fluß gespeist wird.

Man muß sich die Örtlichkeit nicht so denken, daß der Boden, auf welchem

der Gletscher ruht, sehr geneigt sei: im Gegenteile ist die Grundfläche

des Gletschers von vollkommener Ebenheit oft so wenig verschieden, daß

das messende Auge die Bodenneigung kaum wahrnimmt. Gletscher mit

stärkerer Neigung, welche dann auch nicht in Talkesseln eingebettet

liegen, sondern in großer Ausdehnung an den Seiten der Hochgebirge

hängen, nennt man Gletscher zweiter Ordnung, während jene nur sanft

abhängigen, von Bergwänden eingeschlossenen die Gletscher erster Ordnung

bilden.

Die Umwandlung des gefallenen Schnees in Gletschereis

geht nicht unmittelbar von Statten; es muß vielmehr vorher die

Mittelstufe des Firn durchlaufen. Dazu bedarf es unter allen

Verhältnissen der Firnmulde, einer flach ausgehöhlten, oberhalb

unmittelbar an das Schneefeld angrenzenden Fläche, in welcher die

Umwandlung des Schnees in Firn vorgeht, und welche immer einen

beträchtlichen Umfang haben muß, um einen Gletscher erster Größe zu

bilden; man meint, mindestens eine Weite von 7000 Fuß und einen

Flächenraum von 16.000.000 Quadratfuß. Der Schnee, welcher in den Höhen

über der Schneegrenze fällt, und deshalb Hochschnee genannt wird, ist

von dem Schnee des ebenen Landes sehr verschieden. Er besteht nicht aus

den zierlichen Sternen sondern meistens sehr kleinen Stäbchen und

Nädelchen und ist daher sehr fein und trocken, ein leichtes Spiel der

Winde, die ihn in dem Schneefelde zusammenhäufen. Ganz ähnlicher Schnee

fällt in der Ebene nur in den seltenen Fällen, daß es bei großer Kälte

schneit. Durch Einwirkung der Tageswärme schmilzt der Schnee zu Körnern

zusammen und wird so zum Firn. Eine ähnliche oder vielmehr dieselbe

Erscheinung können wir jedes Jahr auch in der Ebene beobachten, wo vor

dem gänzlichen Schmelzen der Schnee ebenfalls durch oberflächliche

Zusammen- Schmelzung grobkörnig wird und sich sogar meist auch vor dem

Zerfließen in Wasser in ein lockeres Eis verwandelt. Maki kann daher

beim Eintritt des Frühjahres an jeder Grabenböschung wenigstens einige

Stufen der Gletscherbildung im Kleinen kennen lernen.

Hierdurch gibt sich der beträchtliche Unterschied des Gletschereises von

gefrorenen, Wasser kund, daß jenes, auch wenn es noch so dicht scheint,

doch ursprünglich aus zusammen-gefrorenen Körnern besteht, während

Wassereis, eine gleichartig dichte Masse ist, welche freilich nicht

selten Luftbläschen und fremdartige Körperchen umschließt. Doch kommt in

der obersten Gletscherregion ein ausgezeichnet dichtes und hartes Eis

vor, das sogenannte Hoch-Eis, welches dadurch entsteht, daß bei starker

Sonnenwärme von der Schnee- feld-Oberfläche viel Schmelzwasser abgetaut

wird, welches den Schnee durchsickert und auf dem Boden des Schneefeldes

zu dem Hocheis gefriert.

Dieses Zusammenfrieren der Firnkörner zu Gletschereis wird durch das

nächtliche Gefrieren des Wassers bewirkt, welches den Tag über in den

oberen Firnschichten von den Körnern abschmilzt und in die Zwischenräume

der tieferen Firnschichten herabsickert. Je näher das Gletschereis dem

Firnfelde liegt, je ähnlicher also es dem Firn ist, desto mehr ist es

von Haarspalten durchzogen und desto mehr Luftbläschen enthält es. In

den ersteren kreisen immer feine Wasserströmchen, welche des Nachts

frieren; letztere werden von der Last der nachschiebenden Hinteren

Massen je weiter nach dem Gletscherfuße desto mehr durch Druck

beseitigt, so daß das Eis am Gletscherfuße nur noch aus groben

Bruchstücken dicht zusammengesetzt erscheint.

Wäre das Gletschereis eine ebenso dichte gleichförmige

Masse wie das Wassereis, und beruhte die Bewegung, das Abwärtsgleiten

des Gletschers, nur auf dem Drucke des Firnfeldes und aus der Schwere

des Gletschers selbst, so müßte eine Erscheinung stattfinden, welche

eben nicht vorhanden ist. Wenn nämlich das Tal, in welchem der Gletscher

ruht, sich nach unten verengt, zusammenzieht, so müßte entweder dadurch

der Gletscher aufgehalten werden, oder, wenn der Druck diese aufhaltende

Macht überwände, so müßte der Gletscher an seinen Rändern zertrümmert,

gewissermaßen das die Breite der Talverengerung Überschreitende

desselben abgestoßen und hinter der Verengerung des Tales zurückbleibend

aufgehäuft werden. Dann würde der Gletscher von der Verengerung des

Tales an die durch diese erfahrene Beschneidung, um diese Bezeichnung

anzuwenden, beibehalten. Die beistehende, natürlich bloß erdachte,

Zeichnung, Fig. 15, wird uns dies ganz anschaulich

machen. Sie ist von dem gedachten Standpunkte einer hohen Bergspitze von

dem Fuße des Gletschers aus aufgefaßt, und zeigt uns unter einer

Verengerung der Gletscherbahn rechts den Gletscher in seiner Fortsetzung

so beschnitten, wie er es sein müßte, wenn das Gletschereis starr wäre.

Links sehen wir das Schema der Wirklichkeit gemäß dargestellt, die wir

in dem Folgenden kennen lernen werden.

Von alledem bemerkt man das Gegenteil. Der Gletscher schmiegt sich

seinen ganzen, oft mehrere Stunden betragenden Lauf entlang allen

Formen, allen Erweiterungen und Verengerungen seines Tales an. Er ist

gewissermaßen dem Wachs zu vergleichen, welches als starre Masse in eine

künstlich nachgebildete, ein wenig geneigte, bald engere bald weitere

Gletscherbahn gelegt und der Sonnenhitze ausgesetzt, ebenfalls langsam

darauf herabfließen und dabei sich nach der Bedingung der Bahn bald

zusammenziehen bald ausbreiten würde. Brotteig würde denselben Erfolg

noch schneller zeigen und die Beweglichkeit des Gletscherfeldes am

besten veranschaulichen.

Diese Schmiegsamkeit des Gletschers wäre bei einem

starren Zustande seiner Masse vollkommen unerklärlich; sie setzt

vielmehr eine Verschiebbarkeit des Gletschereises in seinem inneren

Gefüge, eine Plastizität mit Notwendigkeit voraus und man darf daher

nicht sagen, daß der Gletscher von seiner eigenen Schwere oder von dem

Druck des Schnee- und Firnfeldes abwärts geschoben werde, sondern daß er

abwärts fließt, so sehr sich auch ein Blick auf sein starres Eisgefilde

anfangs gegen diese Auffassung sträuben mag.

Es steht auch ganz im Einklang mit dieser Auffassung, daß die

Gletschermasse in ihrer Mitte sich stets etwas schneller bewegt, als an

den Rändern: ebenso wie in einem Strome das Wasser in der Mitte auch

schneller als am Ufer fließt. Beide Erscheinungen beruhen auf demselben

Gesetze, auf dem des Widerstandes, welchen die Reibung auf einen

bewegten Körper ausübt, und zwar hier die Reibungen der beiden Ufern.

Die Schnelligkeit der Gletscherbewegung, und daß er

sich überhaupt bewege, hat man durch Querreihen von Signalstangen leicht

zur augenfälligen Gewissheit erheben können. Man steckte quer über den

Gletscher eine schnurgerade Reihe von Stangen, deren beide äußerste auf

den Felsenufern des Gletschers feststanden. Nach einiger Zeit waren

nicht nur die Uferstangen, um sie so zu bezeichnen, zurückgeblieben,

sondern die Gletscherstangen bildeten auch einen abwärts gekrümmten

Bogen, was ein deutlicher Beweis von der schnelleren Bewegung des

Gletschers in seiner Mitte ist.

Wenn so die Bewegung der Gletscher und der Grund

derselben, der in fortwährender Umbildung und Verschiebbarkeit ihrer

Masse liegt, festgestellt war, so konnte man sich auch leicht einige

andere Erscheinungen erklären, die sogar selbst wieder zu Beweisen für

die Bewegung wurden.

Da jeder Gletscher ununterbrochen an seinem oberen Ende aus dem Firn

ungefähr eben so viel Ersatz erhält, als er am unteren durch Abschmelzen

verliert, er also in gewissem Sinne ebenso wie seine Bewegung ewig ist,

so müssen auch die Wirkungen, die er auf seine Umgebung ausübt,

unablässig sein. Diese sind sehr bedeutend.

Eine so gewaltige Last, welche ein oft 1000 Fuß dickes

und noch viel breiteres und stundenlanges Eisfeld ist, muß auf ihre

Unterlage, auf und an welcher sie ohne Unterlaß fortrutscht, einen

furchtbaren Druck und zugleich, eben weil sie sich bewegt, eine

zertrümmernde Reibung ausüben. Alles, was an lose liegenden oder

ablösbaren Steinen sich unter ihr befindet und zum Teil an ihrer unteren

Fläche festfriert, muß teils zermalmt und zerrieben werden, teils auf

die Umgebung zermalmend, abschleifend wirken. Daher findet man

namentlich die Felswände, an denen der Gletscher hingleitet, immer

abgeschliffen. Diese Schliff-Flächen unterscheiden sich aber von den

durch Wasserfluten bewirkten, die wir früher kennen lernten, immer durch

vertiefte Furchen, Streifen und Ritzen, hervorgebracht durch harte

Körnchen und Steine und Blöcke, welche im Gletschereis eingefroren oder

sonst wie an seiner Oberfläche haftend, ähnlich wirken müssen, wie die

Zähne einer Raspel. Ein kühner Gedanke, und doch buchstäblich wahr: die

Gletscher feilen sich ihre Talgassen glatt, und man sieht an diesen die

Feilstriche wie an der Arbeit des Schlossers.

[Weiter

im Text von Rossmässler]

Geschichte der Geowissenschaften

Allgemeine Geologie

español - deutsch

Gletscher und Eiszeiten:

Gletscher Zermatt (Burmeister, 1851)

Zermatt-Gletschers (Beche, 1852)

Gletscher am Ozean (Beche, 1852)

Humboldt-Gletscher (Ludwig, 1861)

►

Bildung eines Gletschers (Roßmäßler,

1863)

Gletscher in Bewegung (Credner, 1891)

Arten von Gletscherspalten (Credner, 1891)

Aar-Gletscher, Beispiel (Beche, 1852)

Gletscher, Schweiz (Ludwig, 1861)

Gletscher, Zentralmoräne (Roßmäßler, 1863)

Gletscher und Moränen (Siegmund, 1877)

Gletscher Monte Rosa (Lippert, 1878)

Idealer Gletscher (Credner, 1891)

Endmoräne eines Gletschers (Vogt, 1866)

Text: Dynamik der Gletscher (Fritsch, 1888)

Ende des Rhone-Gletschers (Fritsch, 1888)

Rundhöcker bei Grindel (Fritsch, 1888)

Rundhöckerlandschaft (Neumayr, 1897)

Der Unteraargletscher (Fritsch, 1888)

Moräne, Schweizer Alpen (Fritsch, 1888)

Text: Wirkung des Eises (Neumayr, 1897)

Gletscher in Bewegung (Neumayr, 1897)

Erosion, Transport, Gletscher (Neumayr, 1897)

Biografien

der Autoren

E. A.

Roßmäßler 1863

Download PDF:

![]()

Roßmäßler (1863): Die Geschichte der

Erde, korrigiert (Teil 1)

Einführung Allgemeine Geologie (span.)

Gletscher und Eis

Virtuelles Museum (esp.)

Flusssysteme

Meer und

Ozean

![]()

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte der Geowissenschaften

Geschichte Allgemeine Geologie

Geschichte Paläontologie

Geschichte der Lagerstättenkunde

Inhalt

Geschichte der Tektonik

Inhalt Bergbau-Geschichte

Biografien

der Autoren

Wörterbuch, Begriffe

Download Zentrum